문) 반갑습니다. 지난 4월 24일 서울 종로구 서린동 영풍빌딩 앞 녹두장군 전봉준 동상 앞에서 열린 ‘제129주기 전봉준 장군 순국 추모제’ 때 뵙고 이렇게 또 뵙습니다. 사모님, 먼저 『녹두꽃』 독자 여러분께 자기소개 부탁드립니다.

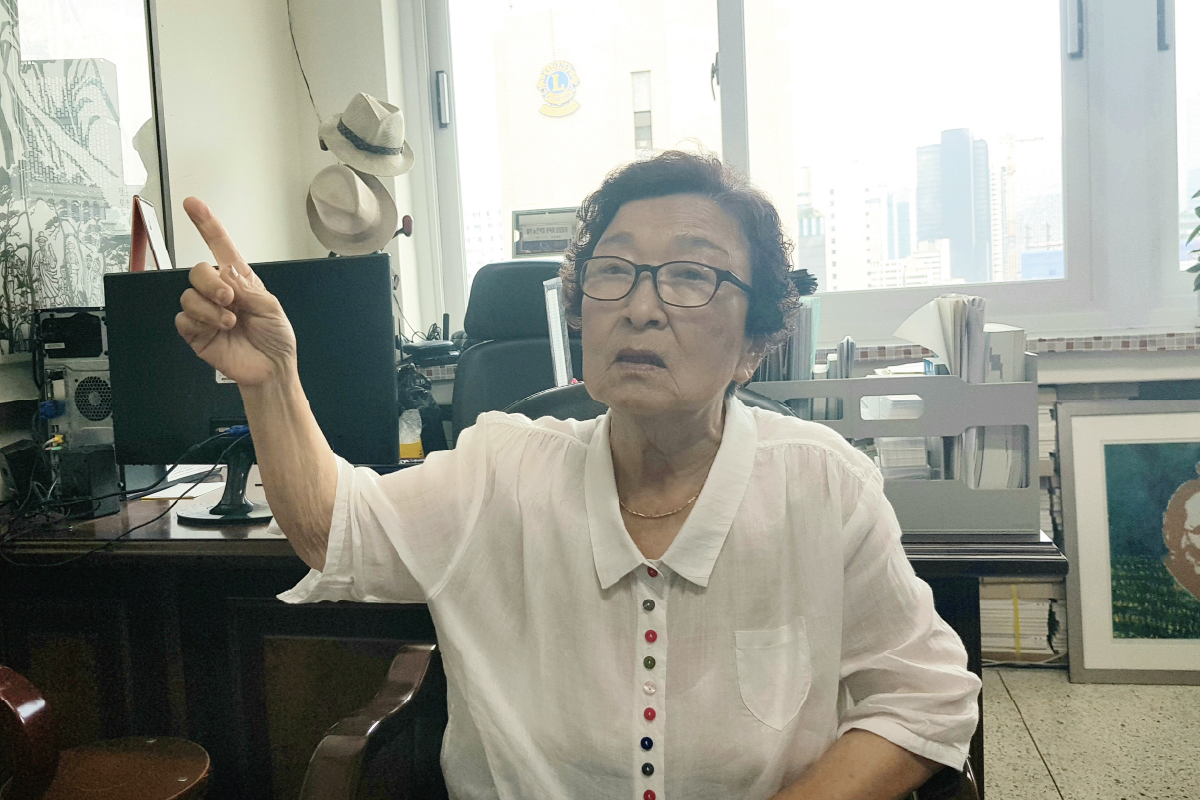

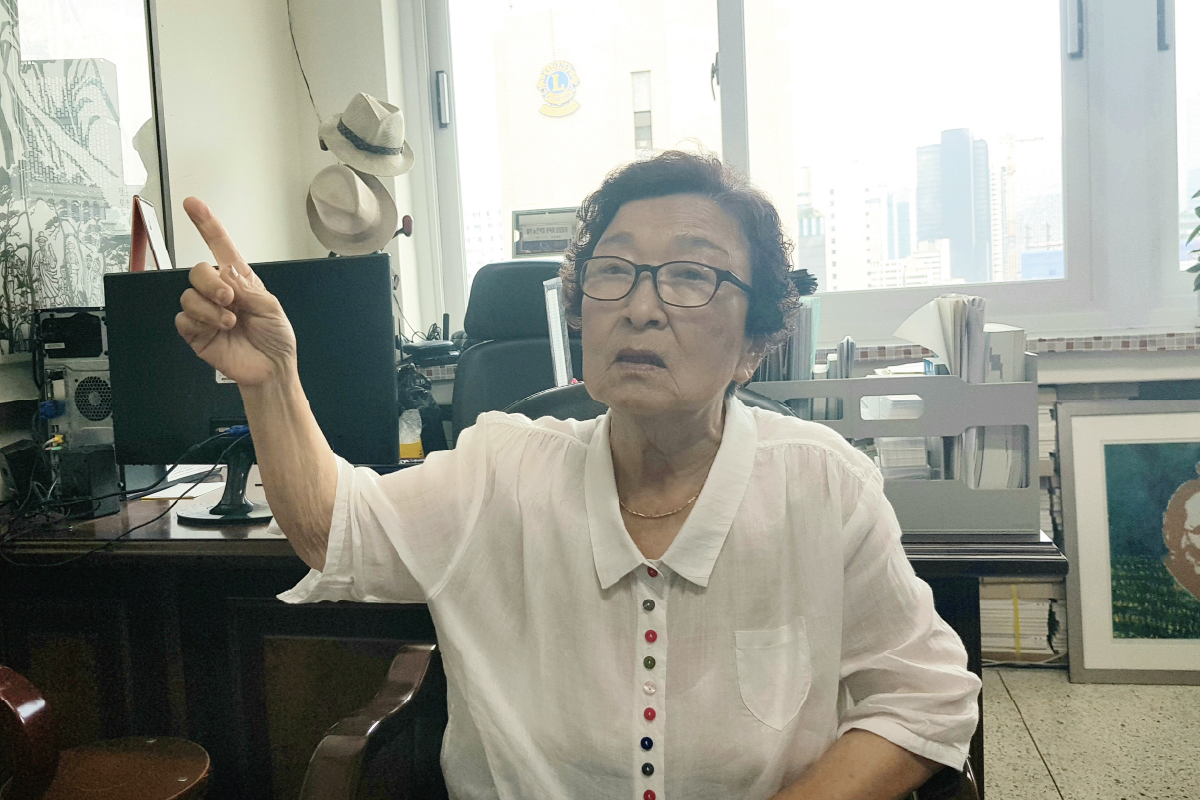

답) 올여름 유난스럽게 더운데 먼 길을 마다하지 않고 유족회 서울 사무실까지 찾아와주셔서 고맙습니다. 아울러 전국의 동학농민혁명유족회 가족분들과 『녹두꽃』 독자 여러분 반갑습니다. 저는 참여자 김규일 님의 증손자 고(故) 김재훈 님의 안사람 김순정이라고 합니다. 사실 저는 동학농민혁명에 참여하신 증조부님에 대해 깊이 있게 알지 못합니다. 하지만 제가 알고 있는 내용을 편하게 얘기하겠습니다. 다소 두서가 없더라도 잘 정리해 주시리라 믿습니다.

문) 잘 알겠습니다. 『東學亂記錄』(동학란기록) 하권 709쪽에 “적괴(賊魁) 20명을 12월 12일 체포하여 그 가운데 김병운(金丙云, 김규일의 별호)은 효수하고, 박경석(朴京錫)은 물고(物故)하고, 송진팔 외 18명은 영광군으로 보내서 경중에 따라 처분케 하였다.”는 기록이 있습니다. 이 밖에도 『全羅道所獲東徒成冊』(전라도소획동도성책) 등의 사료를 통해 증조부께서 동학농민혁명에 참여한 사실이 확인됩니다. 증조부께서 효수형(梟首刑)에 처해진 것으로 미루어 지도자급으로 활동하셨던 것 같습니다. 이런 연유로 증손자(曾孫者) 고(故) 김재훈 선생께서 1993년 말 동학농민혁명유족회 창립 준비 단계에서부터 동학농민혁명 정신 선양사업에 매우 적극적으로 참여하셨습니다. 그런데 선생님께서 지난 2020년 12월 불의의 교통사고로 돌아가시는 바람에 불가피하게 오늘 이 자리에 사모님을 모시게 되었습니다. 살아생전 선생님과 나누었던 대화 등을 돌이켜서 편안하게 말씀해 주시면 고맙겠습니다.

답) 4년 전에 돌아가신 우리 집 양반이 동학농민혁명 100주년 때부터 유족회 모임이나 전국에서 열리는 동학농민혁명 정신 선양을 위한 행사들로 아주 분주하셨어요. 그 무렵 우리 집 양반이 밖에 나갔다가 돌아오면서 이런저런 인쇄물들을 가지고 오셨지요. 저도 그 자료들을 읽어보고 우리 집 양반이 전국에서 열리는 행사 또는 유족회 모임에 열성적으로 참여하시는지를 이해했어요. 그런 사실을 알게 된 후에 저도 그 양반과 함께 유족회 모임에도 참석하기도 하고, 고창군 상하면에 있는 증조부님 생가를 찾아가서 동학농민혁명 당시의 상황을 떠올려보기도 했어요.

문) 김재훈 선생님 생전에 함께 방문한 곳이 증조부께서 태어난 전북특별자치도 고창군 상하면 장암(당시 전라도 무장현 하이면 고산)이지요? 그곳에 찾아갈 때 나눈 얘기 중에 기억에 남은 것이 있는지요?

답) 그때 그 양반이 제게 증조부님 일에 관심 가져줘서 고맙다고 했어요. 그러면서 증조부께서 큰 접주, 지도자로 혁명에 참여하셨다고 말했어요. 또 증조부님은 무장지역에서 학식도 높고, 재산도 많은 양반 가문이었다고 했어요. 그런데 증조부께서 동학농민혁명에 참여하였다가 체포되어 무장관아(茂長官衙)에서 목이 잘렸고, 혁명군 지도자라고 하여 잘린 목을 장대에 높이 매달아 놓기까지 했대요. 그 뒤로 집안이 아주 풍비박산이 났답니다. 원래 증조부님 집이 넓은 마당, 그러니까 요즘 말로 넓은 정원까지 갖춘 그런 집이었대요. 그랬는데 혁명에 참여한 탓에 집안이 폭삭 망한 것이지요. 증조부님 형제가 넷이었대요. 그중에서 막냇동생인 넷째 천일(千一)도 맏형과 함께 혁명에 참여하였답니다. 그러니 탄압도 보통의 경우보다 훨씬 심했을 거예요.

문) 네, 가슴 아픈 일입니다. 그래서 증조부님의 후손들이 동학농민혁명 이후에 고향에서 살 수가 없어 다른 지역으로 도망하여 살게 된 것이네요? 살아생전 김재훈 선생님께서 제게 “증조부께서 효수된 후 증조모께서 아들 수락(秀洛)과 며느리를 데리고 야밤에 고향을 떠나 고부 장재동으로 옮겨서 살아남았다.”고 말씀하신 적이 있습니다. 이점에 대해 사모님께서 알고 계신 것이 있으면 말씀해 주십시오.

답) 네, 맞아요. 1894년 12월 12일 증조부님이 무장관아에서 참수(斬首)되었고, 곧장 머리가 장대에 높이 내걸렸다고 합니다. 구경을 나온 사람들도 있었지만 말을 탄 관원들이 그곳을 지키니 웬만한 사람들은 그곳을 피해 다녔답니다. 그런데 증조할머님이 밤에 그곳으로 가서 경계하는 사람들이 타고 있는 말(馬) 사이로 숨어들어 증조부님 머리를 치마폭에 싸서 고향마을로 돌아와 몰래 선산에 묻었답니다. 증조할머님의 담력이 아주 보통이 아니었다고 합니다. 하여간 그렇게 선산에 증조부님 머리를 묻고 그날 밤에 곧장 아들 내외를 데리고 정읍현 초산(현 정읍시 시기동 산자락)으로 도망하였답니다. 그곳에서 1년 정도 살았을 때 무장에 남아 있던 셋째 증조부(金斗一)님이 관아의 향리들과 집안의 눈총으로 살 수가 없어 가족들을 데리고 당신의 형수님이 계신 정읍으로 왔답니다. 그래서 두 집 식구가 함께 고부군 장재동(현 정읍시 북면과 정우면 사이)로 거처를 옮겨서 살았답니다. 고향에서 강제로 쫓겨난 것이지요. 도망을 온 곳도 분위기가 험악하기는 마찬가지였답니다. 다행스럽게 증조부님의 아들 김수락(金秀洛), 그러니까 돌아가신 우리 집 양반의 조부님이시죠. 그분 학식이 높아서 성균관을 출입하셨는데, 그 덕분에 때문에 가족들이 해를 당하지 않고 목숨을 부지할 수 있었다고 합니다.

문) 증조부님 셋째 동생분 두일(斗一), 동학농민혁명에 참여하지 않았는데 형님과 연계시켜 고초를 겪으셨다면서요? 증조부님과 혁명에 참여한 넷째 막냇동생은 동학농민군을 따라 남쪽으로 내려갔는데 그 뒤로 영영 생사조차 확인하지 못했다면서요?

답) 네, 증조부님이 체포되어 처형된 후 셋째 동생분도 잡혀가서 심하게 고초를 겪었답니다. 겨우 살아 감옥에서 나왔는데 집안 어르신들이 양반이 상놈들 난리에 참여해서 화를 자초했다고 눈총이 이만저만이 아니어서 형수님이 계신 정읍으로 왔다고 합니다. 그리고 증조부님과 함께 혁명에 참여했던 막냇동생 천일(千一) 그분은 동학농민군을 따라 남으로 갔는데, 그 뒤로 영영 소식이 끊겼답니다. 불귀(不歸)의 고혼(孤魂)이 되어버린 셈이지요. 그래서 나중에 정읍시 장재동에 빈 무덤을 만들어 모셨습니다.

문) 그런 연유로 동학농민혁명에 참여하신 증조부님 고향은 고창인데, 후대의 고향이 정읍으로 바뀌게 된 거네요? 사모님과 김재훈 선생님 두 분이 만난 곳은 정읍이겠네요? 이후 충청도와 서울 등지로 이사하셨지요?

답) 네, 정읍에서 결혼해서 살다가 1960년도에 큰 애를 낳았지요. 그러다가 우리 집 양반이 충청북도 충주에 있는 ㈜충주비료에 취직되어 이사했습니다. 여기에서 둘째와 셋째를 낳았고, 1973년도엔가? ㈜충주비료 본사로 발령이 나서 서울로 올라와 살았습니다.

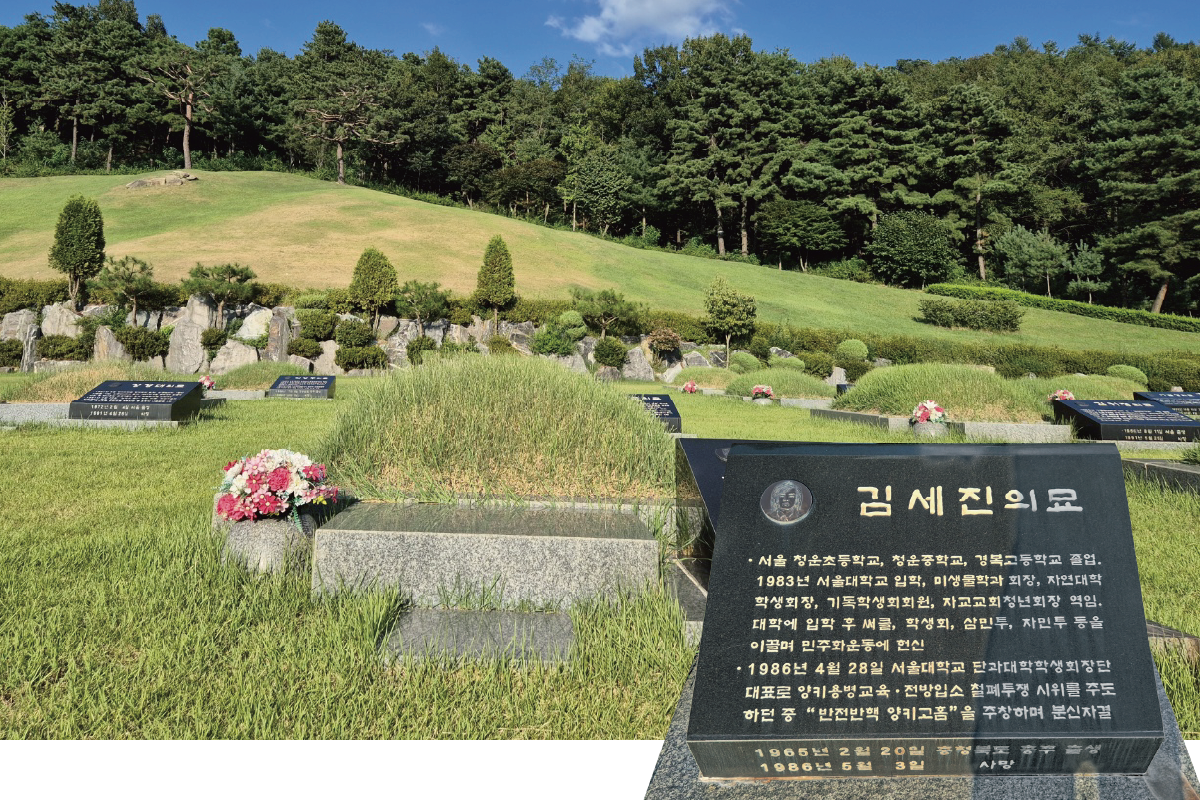

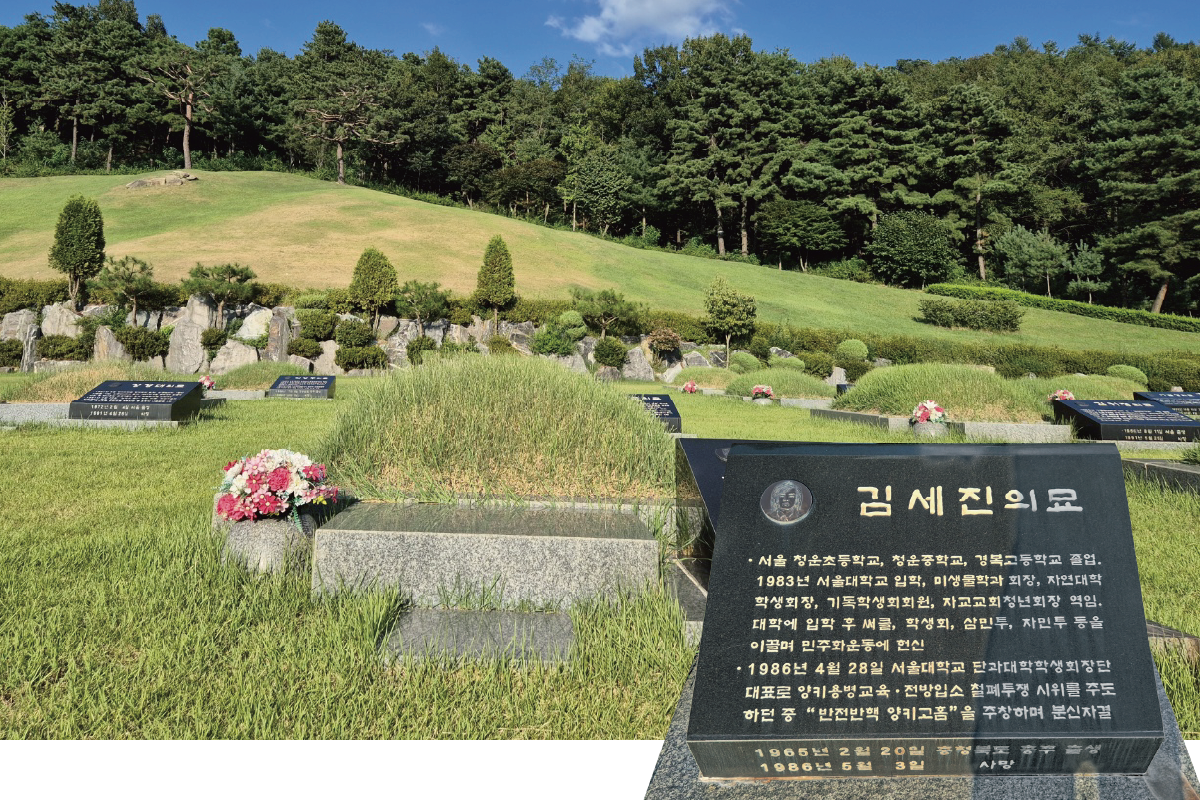

문) 네, 그래서 이천시에 있는 민주화운동기념공원 안에 사모님 아드님인 김세진 열사 묘비에 고향이 충청북도 충주로 기록되어 있구만요? 동학농민혁명 참여자 김규일, 이분의 고손자인 고(故) 김세진 열사 얘기를 아니할 수 없네요. 저도 김세진 열사와 같은 시대에 학생운동을 했습니다. 이런 사실을 알게 된 김재훈 선생님이 살아생전 저를 만나면 제 어깨에 가만히 손을 얹곤 하셨어요. 김세진 열사의 부친이라는 사실을 알기에 저는 괜히 죄인처럼 얼굴이 뜨거워지곤 했습니다. 사모님, 괜찮으시다면 셋째 아드님에 대해 간략하게라도 말씀해 주시면 고맙겠습니다.

답) 벌써 38년이나 지났네요. 우리 세진이가 1983년 봄에 서울대 미생물학과에 입학해서 4학년 때는 자연대학 학생회장까지 맡았어요. 그때가 정치적인 억압이 아주 극심했어요. 우리 사회 곳곳에 군사문화가 아주 곳곳에 똬리를 틀고 있었잖아요? 그 하나로 당시에는 대학생들이 의무적으로 전방 군부대로 들어가 일정 기간 군사훈련을 받아야 했어요. 공부하는 대학생들을 군부대에 입소시켜 군사훈련을 받게 하는 것이 상식적으로 말이 됩니까? 이 말도 안 되는 상황을 대학생들이 거부하는 건 당연한 일이잖아요. 그런 사회적인 상황에서 1986년 4월 28일 지금도 그날을 못 잊습니다. 어찌 잊을 수가 있겠어요. 그날 서울특별시 신림동 사거리에서 대학생 군사훈련 반대 시위가 크게 열렸어요. 시위 도중 곤봉을 든 사복경찰들이 건물로 진입하자 우리 세진이가 옥상으로 올라가 온몸에 휘발유를 붓고 제 몸에 스스로 불을 붙인 채 “반전반핵 양키고홈” 구호를 외치며 시위군중이 있는 아래로 뛰어내렸어요. 몸에 붙은 불을 끄고 급히 한강 성심병원으로 옮겨서 치료했지만.... 닷새 후 숨을 거두고 말았습니다.... 그래서 우리 세진이를 경기도 광주 판교공원묘지에 묻었지요. 그런데 2000년 「민주화운동관련자 명예회복 및 보상에 관한 법률」이 제정되었어요. 그 법에 따라 이천시에 민주화운동기념공원 조성사업이 추진되었고, 2016년 6월 9일 개원했어요. 그래서 우리 세진이를 민주화운동기념공원으로 옮겼지요.

문) 네, 사모님.... 아픈 기억을 떠올리게 하여 죄송합니다. 동학농민혁명유족회에서 2021년 12월 발행한 『동학농민군 명예회복운동 30년사』(故 김재훈 선생, p156)에 “김재훈 선생은 한양대를 나온 후 충주비료에서 근무하며 모교의 공과대학에 출강도 했는데, 1986년 서울대에 재학하면서 자연대 학생회장까지 맡았던 아들 세진이가 분신자살했다는 믿을 수 없는 비보가 날아든 것입니다. 눈망울이 초롱초롱한 앳된 아들은 미국 용병으로 징집당하는 것을 거부, 신림동 사거리 건물 옥상에서 반미를 외치며 불꽃에 휩싸인 채 지상의 데모 군중 속으로 투신했습니다. 100년을 뛰어넘어 우금티에서 잦아든 동학농민군의 구호 ‘척양척왜’가 서울에서 (동학농민군) 후손의 입을 빌어 되살아난 것입니다.”라고 기록되어 있습니다.

답) 읽어봤습니다. 우리 집 양반이 돌아가시고 그 이듬해 우편으로 받아 읽었습니다. 동학농민혁명에 참여하셨다가 순국하신 증조부님의 혼이 고손자(高孫子)인 우리 세진이를 통해 되살아난 것이지요. 올해가 동학농민혁명 130주년이잖아요? 오늘 우리가 살고 있는 세상이 갑오년 선열님께서 이루고자 했던 세상에 얼마나 부합되는지 돌이켜보게 됩니다.

문) 사모님, 끝으로 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 김윤덕 국회의원(더불어민주당 사무총장, 전북특별자치도 완산지구당 위원장)이 동학농민혁명 참여자 김규일 님의 후손이지요?

답) 네, 김윤덕 국회의원이 우리 집안 맞습니다. 항렬로 따지면 윤덕이가 우리 세진이보다 한 세대 늦습니다. 돌아가신 우리 집 양반이 윤덕이 아버지의 당숙입니다. 그러니까 제게는 김윤덕 국회의원이 손자뻘이지요. 다시 말하면 우리 세진이는 김규일 증조부님으로부터 4대손, 고손(高孫)이고, 김윤덕 국회의원은 5대손, 현손(玄孫)입니다.

문) 사모님, 시간이 많이 흘렀습니다. 이것으로 인터뷰를 마칠까 합니다. 혹여 빠뜨린 말씀은 없으신지요?

답) 저의 증조부님 생가, 그러니까 고창군 상하면 장암 마을 입구에 세워진 증조부님을 추모하는 ‘갑오동학의사김선생추모비’가 있어요. 동학농민혁명 100주년이던 1994년 5월 1일 고창동학농민혁명기념사업회에서 세웠는데 그곳에 가서 사진을 찍었다고 하셨지요? 추모비 옆면과 뒷면에 관련 내용이 잘 정리되어 있어요. 한자로 새겨져 있어서 어렵지만 가능하면 『녹두꽃』 독자 여러분께 꼭 소개해 주세요.

문) 네, 사모님. 추모비 사진과 함께 쉽게 이해할 수 있도록 한자 중심 추모비문을 국한문혼용체로 옮겨서 지면에 게재하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 내내 건강하세요.

추모비문(追慕碑文)

무릇 애국선열을 우러러 흠모(欽慕)함은 애국애족의 대의를 위하여 신명(身命)을 다함께 하였기 때문이다. 1894년 동학농민혁명의 3월 봉기는 폐정개혁(弊政改革)을 위한 민권투쟁의 거사였으며, 9월 봉기는 이 나라의 운명이 풍전등화(風前燈火)의 위기에 다다라 일본군을 무찌르기 위한 민족적인 구국항쟁(救國抗爭)이었다. 그러나 정부는 의로운 동학농민군을 비도(匪徒)로 몰아 오히려 일본군을 앞세워 동족살육(同族殺戮)을 자행한 것이다. 갑오동학선열들의 이 만고(萬古)의 유한(遺恨)을 우리는 오매(寤寐)에도 잊을 수가 없으니 그 중에도 청도인(淸道人) 김선생(金先生)의 사실이 더욱 그러하다. 선생은 시조(始祖) 영헌공휘지대(英憲公諱之岱)의 23세의 손으로 휘(諱)는 규일(圭一) (병운 丙云) 자(字)는 자범(子範)이다. 1843년 10월 12일 당시 무장현 하이면 장암리에서 부(父) 이진(以珍) 모(母) 이천서씨(利川徐氏)의 아들로 태어나니 기우(氣宇)가 활달하고 행의(行儀)가 탁이(卓異)하였으며 효우(孝友)의 성(誠)이 돈독하였다. 정훈(庭訓)으로 가업(家業)을 이었으나 때마침 어지러운 세태에 뜻한 바 있어 불구문달(不求聞達)하고 일직이 동학에 입도하여 대접주 손화중과 교역(敎役)으로 동사(同事)하였으니 오직 제세구민(濟世救民)만이 그의 뜻이었다. 갑오동학농민혁명 거사에 사재로 군수전(軍需錢)을 출연하고, 계제(季弟, 막내동생) 천일(千一)과 함께 동지를 이끌고 출전하였으나 외세의 개입으로 뜻을 이루지 못한 채 갑오 12월 12일 무장현아(茂長縣衙)의 효태(梟台)에서 최후를 마치니 향년 52세였다. 천일 또한 운명을 같이 했다. 수해(首骸, 머리뼈)를 거두어 장군산 선영하(先塋) 하에 안장했다가 1972년 정읍군 정우면 우산리 동록미좌에 이장(移葬)하였다. 부인 옥천조씨는 동(同) 갑오 12월 삼자(三子)를 거느리고 화를 피하여 칠보산 아래 고부 장재동에 정착한 후 1906년 4월 7일 졸하니 향년 67세였다. 물환성이(物換星移) 금대(今代)에 와서 차증손(次曾孫) 재훈(在焄) 자(子) 세진(世鎭)이 서울대학교 자연대학 학생회장으로 재학 중 1986년 4월 28일 반외세 반독재로 군사정권에 항거하여 학교에서 분신자결하였고, 장현손(長玄孫, 고손) 동진(東鎭) 자(子) 윤덕(潤德)이 또한 전북대학교 재학 중 투옥을 당하니 세인들이 의절과 희생정신을 이었다고 감탄해 마지않았다. 갑오거사(甲午擧事) 후 백주년에 이르러 역사적 재평가와 통한의 신원이 이루어지게 되었으니 역사의 필연적인 귀결이다. 고창동학농민혁명기념사업회가 선생의 높은 뜻을 기려 고향에 추모비를 세우게 되었음은 참으로 반가운 일이다. 평소 선생의 숭고한 정신을 깊이 추모하였기로 불문을 가리지 않고 삼가 서술하게 됨을 송구스럽게 여기는 바이다.

서기 1994년 4월 일

前동학농민혁명기념사업회장

전주 최현식(崔玄植) 근찬(謹撰)

장흥 고광준(高光準) 근서(謹書)

고창동학농민혁명기념사업회 근수(謹堅)

※ 추모비문의 원문은 한자 중심체이지만 독자들의 이해를 돕기 위해 국한문혼용체로 옮김. [편집자]