100주년 이후 동학농민혁명 소재 무대극

최기우(극작가)

이번 호의 기획 코너에는 최기우 극작가의 ‘단련된 무대극으로 성장하는 민중의 역사’를 싣습니다. 이 글은 지난 1994년 동학농민혁명 100주년 때부터 지금까지 대한민국 연극계 특히 동학농민혁명 발원지인 전북지역 연극계에서 창작되어 무대에 올려진 동학농민혁명 주제 공연 작품을 정리하였다. 최기우 극작가는 1990년대부터 전북지역 문단(文壇)에서 활동하면서 동학농민혁명 주제 희곡 ‘들꽃상여’, ‘경인년 씨가 마른다’ 등 다수의 무대공연 작품을 창작하였다.

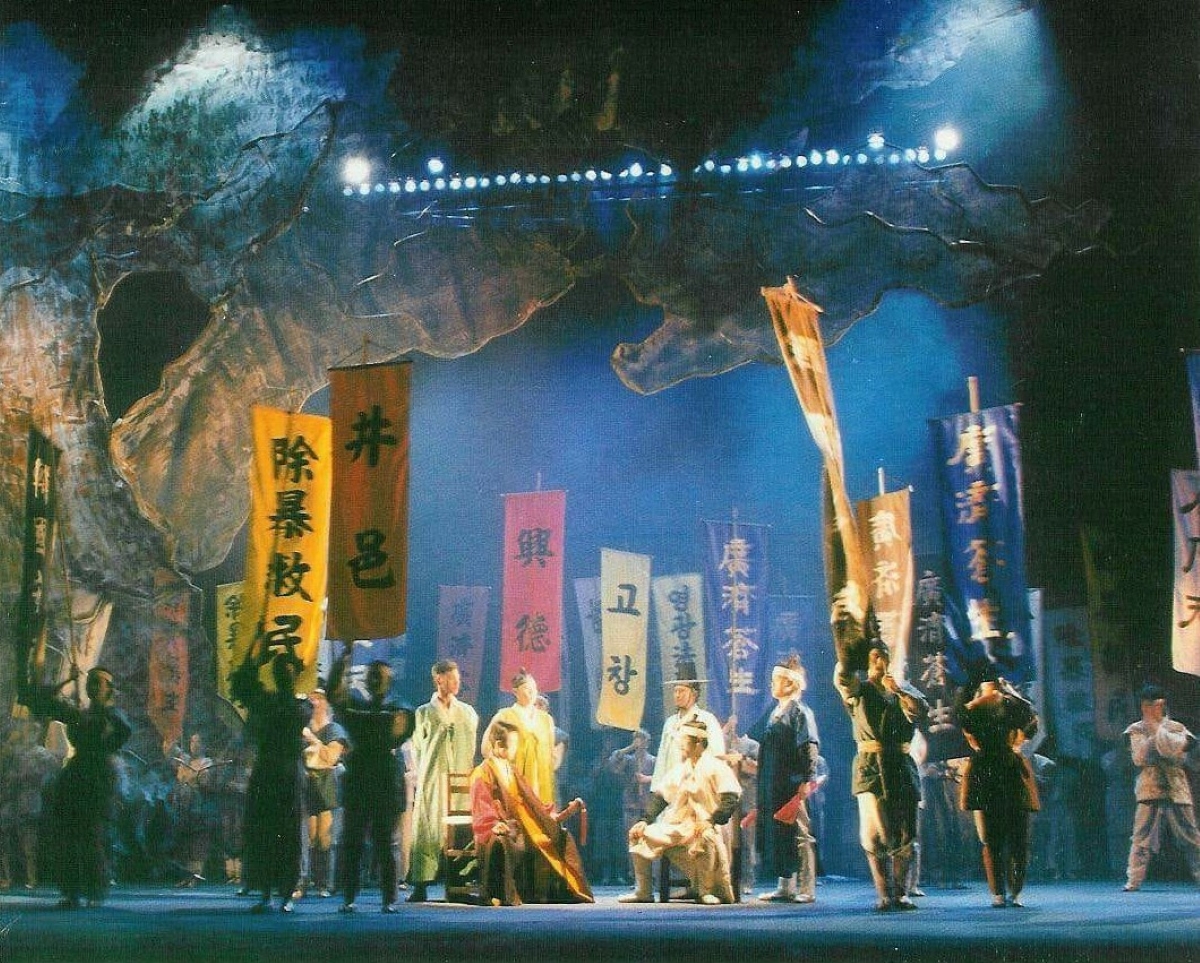

‘징게맹게 너른 들’ 1994년.

한 그릇의 밥도 공평하게 나누는 세상. 민초(民草)의 간절한 바람은 동학농민혁명을 주제로 창작된 무대극에 더 생생하게 살아 있다. 극작가들은 억눌린 시대를 살아온 선인들의 넋을 환하게 밝히기 위해 혁명의 뜻과 의지를 되새기는 작품을 쓰고 있기 때문이다.

동학농민혁명 100주년이던 1994년 가극 <금강>, 뮤지컬 <징게맹개 너른들>, 음악극 <천명> 등이 혁명의 깊고 너른 세계를 극으로 선사한 이후 보국안민과 제폭구민의 깃발을 내건 공연 작품은 꾸준히 무대에 오르고 있다. 혁명의 현장을 묘사하고, 혁명과 인연 맺은 사람들의 벅차고 고된 삶을 들려주며, 그때나 지금이나 여전한 백성의 애환을 살피면서 지금의 우리를 점검한다.

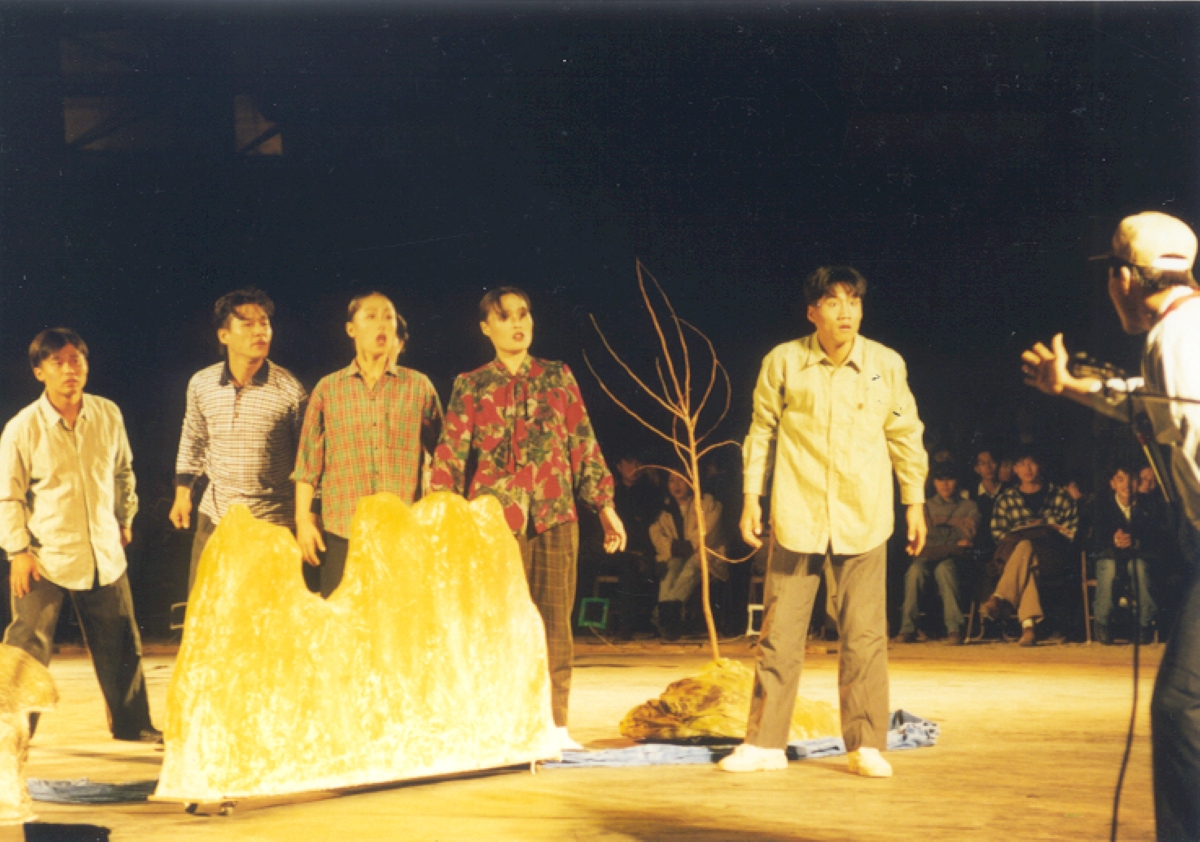

‘환생녹두’ 2007년.

동학농민혁명을 소재로 한 무대극 제작이 활발한 곳은 전북특별자치도다. 100년 가까이 타국을 떠돌다가 고국으로 돌아온 동학농민군 유골을 소재로 창작한 김화숙&현대무용단 사포의 무용극 <다시 핀 그대에게>(1996)·<그대여, 돌아오라>(2005)를 비롯하여 창작극회의 연극 <서울로 가는 전봉준>(1996)·<환생녹두>(2007)·<경인년, 씨가 마른다>(2010), 호남오페라단의 오페라 <녹두장군 전봉준>(1999)·<동녘>(2002)·<녹두>(2024), 얘기보따리의 마당극 <녹두장군 한양 압송 차>(2013)와 총체극 <가보세, 갑오년, 전주성>(2014), 전북특별자치도립국악원의 무용극 <파랑새>(2013)와 창극 <꽃불-꺼지지 않은 함성>(2014), 전주시립극단의 연극 <갑오백성>(2018), 까치동의 연극 <들꽃상여>(2021), 한국소리문화의전당의 역사·판타지극 <태권유랑단 녹두>(2021) 등 수많은 작품들이 창작되어 무대에 올랐다. 이밖에도 고부농민봉기가 일어난 정읍시의 시립국악단은 칸타타 <새야 새야 파랑새야>(2004)와 마당창극 <들풀>(2008), 소리극 <정읍사는 착한 여인>(2019)·<갑오년 만석씨>(2021)와 같이 다양한 장르로 동학농민혁명의 역사를 되살렸고, ㈔전북민족예술인총연합은 완주군·전주시·남원시에서 혁명 속 각 지역의 역사적 의미를 담은 마당극 <녹두꽃 꽃빛으로 피어나라(삼례)>(2019)·<꿈 넘어 꿈_ 전주 집강소>(2020)·<척왜척왜, 갑오년의 함성_ 남원>(2021)을 선보였다.

‘녹두장군 한양 압송 차’ 2013년.

‘척왜척왜, 갑오년의 함성’ 2021년.

1994년 이후 무대극의 관심은 혁명에 함께한 농민군으로 넓어졌다. 혁명을 가능케 한 것은 민중이며, 전봉준도 그중 한 사람이기 때문이다. 4·19혁명과 5·18민주화운동, 87년 6월항쟁, 촛불집회로 이어진 장대한 기운을 이끈 민중에 대한 인식이 변화의 바탕이었다. 또한, 혁명의 전 과정을 다루기보다 크고 작은 사건에 집중했으며, 잊힌 이야기를 떠올려 역사의 빈틈을 채우거나 기발한 상상력으로 혁명의 아쉬움을 달래며 희망을 찾는 작품도 많아졌다.

○ 혁명의 밑바탕은 백성의 곡절

“동학 세상이 되믄 양반이고 백정이고 없다고 안 혀? 그런 세상이 오믄 복룡이도, 언년이도 꽃상여 태워 주고, 묫자리도 존 디로 히주제. …. 동네 사람들헌티 들에 핀 꽃 한 송이씩 꺾어 오라고 말헐 거여. 저승 노잣돈으로 꽃 뿌림선 가고, 상여에 꽂아놓으믄 얼매나 이쁘것어. 참말로 고운 들꽃상여가 될 것잉만.” (<들꽃상여> 중 ‘동록개’의 대사)

‘갑오백성’, 2018년.

동학농민혁명기념재단이 주최한 ‘동학농민혁명 스토리텔링 공모전’에서 대상을 받은 <갑오백성>(작 김진영)은 스물여섯 명의 평범한 인물이 변화하고 성장하는 과정을 담았다. 만석보에 빠져 죽은 개똥이와 아들 죽인 보를 허물려다 매 맞고 목을 맨 개똥이 아버지, 풍년에 고리대 갚다 굶어 죽은 일가족, 탐관오리 조병갑에게 옳은 소리 하다 장 맞아 죽은 전창혁 등이다. 작품은 나라다운 나라는 무엇인가, 민중은 진정 나라의 주인이 될 수 있는가, 등에 관한 질문을 던지며, 갑오년 한 많은 조선 땅 수많은 민중의 이야기가 쌓여 거대한 움직임을 만들어 냈다는 혁명의 속내를 들려준다. 이 작품은 전주시립극단에서 공연작품으로 제작하여 전주시 덕진예술회관, 정읍시 동학농민혁명기념재단 교육관 대강당, 부안군 문화예술회관, 고창군 문화예술의전당에서 공연되었다.

<들꽃상여>(작 최기우)는 동학농민혁명·전주·집강소를 소재로 연극을 준비하던 배우들이 ‘이름 모를 동학농민군 지도자의 유골이 2019년 125년 만에 전주 녹두관에 안치된다.’라는 기사를 보고, 한두 줄의 행적으로만 남은 수많은 농민군의 사연을 탐구하며 곡절을 떠올리고, 무명 농민군의 넋을 위로하는 꽃상여를 띄운다는 내용이다. 김제 원평의 자기 집을 집강소로 내준 백정 동록개·언년이 부부와 전주성전투에서 숨진 열네 살 소년장사 이복룡, 사람들과 어울려 놀기를 즐기는 또랑광대 소리쇠·무장댁 부부, 그리고 포성 가득한 1894년 전주에서 이름도 없이 산화한 수많은 개똥이와 언년이가 극을 이끈다. 동학농민혁명기념재단 누리집에 ‘14세 소년장사로 동학농민혁명에 참여했다가 1894년 5월 3일 전주성 전투에서 전사함’이라고 쓰인 이복룡(1881∼1894)은 아버지에 의해 억지로 씨름꾼이 된 봉동 출신 소년으로, 전주에서 동록개·언년이 부부를 만나면서 사람의 귀함과 존중을 알게 되고, 자신의 목숨을 희생하며 동료들을 구하고 죽으며 ‘소년장수’의 칭호를 얻는 것으로 그려졌다.

‘들꽃상여’ 2021년.

안도현의 시를 극화한 <서울로 가는 전봉준>(작 곽병창)은 혁명이 일어난 1894년과 우루과이라운드 농수산물 수입 문제로 농민들의 상경 시위가 많았던 1990년대 농촌이 교차하면서 백 년이 지나도 변함없이 아픈 농촌의 현실을 보여줬다. 문병학의 시(詩)를 원작으로 한 <꽃불-꺼지지 않은 함성>(작 김정수)은 노비인 바우·달래 남매와 양반인 선희를 중심에 두고 큰 역사의 흐름에 묻혀버린 평범한 사람들의 분노와 외침과 질곡의 삶으로 혁명을 재조명했다. 또한 2015년 동학농민혁명 최고지도자 녹두장군 전봉준 순국 120주년을 맞아 ‘녹두새, 훨훨 날다’(문병학 원작, 곽병창 각색·연출)라는 작품이 한국소리문화전당 연지홀에서 공연되었다.

‘서울로 가는 전봉준’, 1996년.

○ 혁명의 품을 넓히는 상상

“오, 통재로다. 민란만 일어나지 않았지, 예나 지금이나 다를 게 없구나. 용산서는 타서 죽고, 바다서는 갇혀 죽고, 멀쩡한 강물 개발한다 설쳐대니, 백성은 여위고 병들고 곤궁하여 진구렁 속에 그득그득한데도, 사목하는 자들은 바야흐로 휘황한 옷과 기름진 음식에 제 혼자만 살찌고 있으니, 어찌 슬프지 않겠는가.” (<경인년, 씨가 마른다> 중 ‘김개남’)

<경인년, 씨가 마른다>(작 최기우)는 김개남을 내세웠다. 후손들의 넋두리를 듣고 세상을 살핀 그는 백성의 곤궁함이 유전자 조작 농산물·식품과 화학비료를 생산하는 몬산토‧카길과 같은 기업과 이들의 횡포에 동조하는 정부에 있음을 알고, 창우부대를 불러 판소리와 랩, 풍물로 철퇴를 내린다. 세계 식량 위기에 대한 공포와 안전한 먹을거리에 대한 고민, 모든 사람이 사람답게 사는 세상을 만들고 싶었던 동학사상의 의미를 살렸다.

한윤섭의 동화를 각색한 <서찰을 전하는 아이>(2021)는 보부상 아버지를 따라 장터를 떠돌던 열세 살 소년이 아버지가 죽은 뒤 세상을 바꿀 만큼 비밀스러운 편지를 대신 전하기 위해 전북 순창으로 가서 체포되기 전의 전봉준을 만나는 여정을 그린다.

전주한옥마을에서 상설 공연된 <녹두장군 한양 압송 차>(작 최기우)는 전봉준이 한양으로 압송될 때, 전주에서 전봉준 구출 작전이 있었다는 가정에서 시작됐다. 전봉준은 자신에게 밥 한 그릇 먹여 보내려고 몰려든 사람들과 훗날 전동성당을 건립하는 보두네(1859∼1915) 신부 등을 만나며 혁명의 의의와 가치를 새롭게 전한다. 압송 행렬을 보기 위해 찾아온 ‘황해도의 애기접주’ 김구(1876∼1949)가 일본군에게 잡히자, 전봉준은 자기 대신 “조선의 청년 김구를 구하라!”는 마지막 명령을 내린다.

‘경인년, 씨가 마른다’ 2010년.

<갑오년 만석씨>(작가 사성구)는 혁명의 회오리 속에서 어쩌다 혁명군이 된 백정 만석과 전봉준의 뜨거운 우정을 그렸다. 그 감동은 관군의 추격 속에서 전봉준의 시신을 찾아 고향으로 내려오는 장면에서 극대화된다. 전봉준이 교수형 당한 뒤 시신의 행방조차 묘연하다는 기록에서 나온 상상이다.

○ 무대에서 선사하는 해원의 한마당

동학농민혁명은 무용극·뮤지컬·연극·오페라·창극 등 다양한 무대극으로 시민을 만나는 대표적인 역사·문화 콘텐츠다. 하지만, 혁명이 지닌 품에 비해 작품 숫자는 턱없이 적고, 손에 꼽을만한 작품도 드물다. 제작비와 공연비 부담으로 대부분 일회성에 머무르고, 다시 공연돼도 특별한 재창작 과정이 없기 때문이다. 두고두고 회자하는 작품은 오랜 산고를 거쳐야 가능하다. ‘새야 새야 파랑새야 녹두밭에 앉지 마라.’라는 군목 같은 노래를 통해 동학농민혁명과 민중항쟁의 역사의식을 은연중 익히게 되었던 것을 잊지 말아야 한다.

“지금 우리가 그 세상을 만들지는 못하였으나, 우리에게는 내일이 있기에 그 세상이 멀지 않았음을 안다. 사람이 하늘인 세상. 나의 죽음은 끝이 아니라 시작이다. 모두 징을 들어라, 꽹과리를 들어라, 태평소를 불어라, 흥겨운 대동 세상을 위해 신명 난 춤을 추어라.” (<녹두장군 한양 압송 차> 중 ‘전봉준’)

민중의 역사는 혁명을 소재로 오래 다듬어진 무대극을 통해 희망의 역사로 진화할 것이다. 당차지만 아픈 혁명의 역사에 해원의 마당을 선사하고 있는 무대극의 단어와 문장, 문단과 행간의 사연이 여러 사람의 손길을 거치고 입말을 타면서 근사하게 익어가길 바란다.