태안동학농민혁명기념관을 찾아서

일시 : 2021.11.25.(목) 13시

장소 : 태안동학농민혁명기념관

문) 이번 호 『녹두꽃』 지역대담 인터뷰에는 태안동학농민혁명기념관 문영식 명예관장님을 모셨습니다. 반갑습니다. 먼저 자기소개 부탁드립니다.

답) 네, 저는 현재 문화체육관광부 특수법인 동학농민혁명기념재단 이사를 맡고 있으며, 사단법인 동학농민혁명유족회 이사 겸 태안동학농민혁명유족회 회장을 맡고 있습니다. 그리고 태안동학농민혁명기념사업회 부회장으로도 활동하고 있습니다.

문) 선생님 선조님들께서 동학농민혁명에 참여하신 것으로 확인되었는데, 증조부님과 증조부님의 아들 2대가 같이 동학농민혁명에 참여하셨지요? 참여하신 분들의 내력을 말씀해주시기 바랍니다.

답) 증조부이신 문 장자 로자 직계가족만 말씀드리자면, 증조부께서는 1894년 태안동학농민혁명 기포의 주역으로 태안성, 승전곡(면천), 관작리(예산), 홍주성 전투 등 내포지역 전투에 참가하셨습니다. 그리고 증조부님의 큰아들 문 구자 석자, 그러니까 저의 큰 조부께서도 당신의 아버지와 함께 태안, 승전곡, 관작리, 홍주성 전투 참가하셨는데, 동학농민군이 홍주성에서 크게 패배한 후 증조부님께서 방갈리로 피신하였을 때 아버지를 대신해서 스스로 붙잡히셔서 총살을 당했어요. 또 제 큰 조모님 그러니까 문구석 큰 조부님의 부인이신 최 장자 수자님께서는 당신의 남편인 문구석 조부님의 시체를 태안에서 원북 방갈리까지 60리길을 지고 와서 숨겼다가 나중에 장사를 지내는가하면, 시아버지께서 돌아가실 때까지 성심으로 모신 효부로 종친회로부터 포양장을 받기도 했습니다. 그리고 문장로 님의 둘째아들, 그러니까 문구석 님의 동생 문병석 님은 동학농민혁명 당시 어린아이였으나 이후 천도교에 입도하여 교세확장과 동학농민혁명 참여자 정신선양에 일생을 바쳤습니다. 그리고 일제강점기 때 독립운동에 앞장서 무수한 박해와 고문으로 평생을 고생하시다 돌아가셨습니다.

문) 그러니까 선생님의 증조부이신 문장로 님과 그분의 아들 두 분이 동학농민혁명과 일제강점기 항일독립운동에 모든 것을 바치셨네요? 거기에서 멈추지 않고 문장로 님의 손자이자 선생님의 아버지이신 문원덕 어른께서도 백화산 교장바위 아래 추모탑을 세우는 등 동학농민혁명 정신 선양에 헌신하셨으니까 선생님이 4대째 동학농민혁명의 역사를 이어오고 계시는군요? 선생님께 경의를 표합니다. 어쨌거나 증조부님과 조부님이 동학농민혁명에 참여하신 까닭에 선생님 가계에 관련 유물이 많이 내려오고 있다고 들었습니다. 그 유물들을 선생님께서 기증과 기탁을 해서 태안동학농민혁명기념관이 건립될 수 있었지요?

답) 순국선열들께서 가신지 130년에 가까워지는 오늘까지 선열께서 남기신 귀중한 유물들은 후손들이 살기 위해 숨기거나 불태우고, 땅에 묻어버리는 불상사가 많았습니다, 그래서 4∼5대를 지나온 지금 남아 있는 유물이 많지 않지요. 천만다행으로 우리 가계에 내려오는 유물들이 있어서 태안동학농민혁명기념관을 건립할 수 있게 되었습니다. 수십 년 간 유물을 유지하고 관리하느라 노심초사했던 저의 어깨도 이제는 조금 가벼워진 것 같습니다.

문) 기증하신 유물들에 대해 조금 구체적으로 말씀해주십시오.

답) 저의 집안에 내려온 유물은 모두 315건에 606점으로 이번에 태안동학농민혁명기념관에 기증한 유물은 146건에 226점이고, 기탁한 유물은 169건에 380점입니다. 그동안 제가 관리해온 유물들은 크게 관련 기록물과 민속자료로 구분할 수 있습니다. 기록물로 구분되는 유물은 264건에 534점이고, 민속자료는 구분되는 유물은 51건에 72점입니다. 이 유물들은 형태에 따라 기록물은 낱장류·전적류·가철류, 민속자료는 인장류·민속류·종교류 등으로 구분됩니다. 기록물 낱장류는 임명장·증서·명단·위령문 등이고, 기록물 전적류는 동학경전(동경대전·용담유사), 기록물 가철류는 순도자 명단입니다. 그리고 민속자료인 인장류는 추모단체 관인·직인·인장 등이고, 민속류는 안경·은장도·문방구·식기류, 종교류는 동학혁명선양기(旗)·천도교복식 등입니다.

문) 선생님 가계를 빼놓고서 충청도 내포지역 특히 태안지역 동학농민혁명 정신선양사업의 역사를 얘기하기가 어려운데.... 선대로부터 시작된 태안지역 동학농민혁명 기념사업의 역사에 대해 말씀해주셨으면 합니다.

답) 동학농민혁명은 1894년 제폭구민, 척양척왜, 보국안민의 기치 아래 일어난 반봉건 민주화운동이자 반외세(반일) 민족항쟁이었습니다. 동학농민혁명은 갑오년 당해에 끝난 것이 아니라 일제강점기를 거치는 동안 줄기차게 이어졌고, 1945년 광복될 때까지 처절한 투쟁을 지속하였다고 볼 수 있습니다. 그 과정에서 우리 조상님들은 혹독한 탄압으로 생존의 극한상황까지 내몰리며 신음했습니다. 그래서 1945년 우리나라가 광복될 때 가장 기쁜 사람은 동학농민혁명 참여자들이어야 했고, 그 후손들이어야 했습니다. 그러나 상황은 그 반대로 흘렀습니다. 봄은 왔으나 봄이 봄 같지 않았다고나 할까? 왜 그랬을까? 우리를 강점한 일본은 물러갔으나 그 자리에 친일세력이 남았기 때문입니다. 그래서 동학농민군은 반란군이자 역적으로 계속적으로 매도되었습니다. 학교에서 그렇게 가르쳤기 때문이었습니다. 갑오년 이후 1960년대에 이르는 동안 동학농민혁명의 역사현장도 방치된 채 버려졌습니다. 이런 사회적 여건에서 동학농민혁명 참여자의 유족들은 설 자리가 없었습니다. 유족들에게는 잃어버린 70년(1894〜1965년)이었습니다. 다행스럽게 1960년 4·19혁명으로 민주주의를 지향한 사회적 분위기가 무르익으면서 역사학계에서도 일제강점기 때 주리를 튼 식민사학을 청산하기 위한 노력이 기울어지면서 동학농민혁명에 대해서도 관심을 갖게 되었습니다. 이때부터 후손들도 잊어버린 70년을 떨치고 추모와 선양사업을 추진할 수 있게 되었습니다. 이때 아픔을 박차고 제 아버지이신 문원덕 님께서 활동을 시작하셨습니다. 저의 아버지는 제1세대 동학농민혁명 선양운동가입니다. 아버지께서 제일 먼저 착수한 사업은 내포지역 동학농민혁명 참여자를 찾는 일이었습니다. 『갑오동학혁명 순국순도자명부』가 1965년 완성되었으니까 명부 작성을 시작한 것은 1962~3년경이었을 겁니다. 이를 바탕으로 유족들을 결속시키면서 동학농민혁명군 추모탑 건립을 구상하고, 1970년 초에는 ‘추모탑건립준비위원회’를 구성하여 건립기금을 모금하기 시작하였습니다. 그 당시 우리나라는 세계에서도 제일 못사는 나라였기 때문에 초근목피로 연명하던 때였습니다. 제가 어릴 때인데, 참으로 어려웠던 때라고 각인되어 있습니다. 정읍 황토현에 세워진 갑오동학혁명기념탑이나 공주 우금티 고개마루에 세워진 동학혁명군위령탑은 당시 정부의 지원으로 이루어졌습니다. 그러나 태안의 경우는 정부의 지원 없이 보리고개 시절 주민들에게 곡식을 모아서 건립해야 했기에 그 어려움은 이루 말할 수 없었습니다. 천신만고 끝에 모금이 어느 정도 이루어진 1977년에 대외적으로 추모탑 건립계획을 공개하면서 ‘동학농민혁명군추모탑건립위원회’를 발족하였고, 건립위원회에서 공사를 발주하여 1978년 10월 2일 준공식을 갖게 되었습니다. 눈물로 억룩진 감격의 순간이었습니다. 1세대 선양운동으로 작성된 순국순도자명부는 현재 지방문화재로 지정하기 위한 절차 밟는 중이고, 1978년에 건립한 추모탑은 세월에 노후화하여 쓰러질 것 같아서 2000년대로 들어선 후 숱한 어려움을 딛고 관계기관과 협의하여 추모탑과 주변을 환경정비하였습니다. 그래서 지금의 추모탑에는 동학지도자 피체자비, 동학전래비, 유공자비 등이 추가되었습니다. 그 아래 태안동학농민혁명기념관이 건립되어 태안지역은 물론이고 내포지역에서 일어난 동학농민혁명의 정신을 선양하는 사업의 구심점으로 작용하고 있습니다. 저는 아버지께서 동분서주하셔서 어렵게 세운 추모탑을 참배할 때마다 탑신에 새겨 넣은 순국선열 추모시를 암송하곤 합니다. “甲午東學軍 갑오년의 동학군이여 / 蜂起革命軍 벌떼처럼 일어난 혁명군이여 / 安民除暴吏 벼슬아치 제거하여 백성을 편안케 하고 / 救國擧義軍 나라를 구하고자 정의를 들고일어난 의군이여 / 徒手號天曰 빈손으로 하늘을 부르며 / 窮途散花軍 기꺼이 나아가 산화하신 혁명군이여 / 嗚呼慰靈塔 슬프도다 위령탑이여 / 英勇無雙軍 용맹무쌍한 혁명군이여”

문) “빈손으로 하늘을 부르며 / 기꺼이 나아가 산화하신 혁명군이여” 네, 선생님 말씀을 듣다보니.... 가슴이 찡해지고 눈시울이 붉어집니다. 동학농민혁명 100주년 전후에는 백화산자락 교장바위 아래 추모탑의 탑신이 너무나 낡아서 무너질까 염려스러웠는데, 2000년대로 넘어와 선생님께서 온갖 노력을 기울여 탑신은 물론이고 주변까지 정비하고, 새로운 비들도 세워 지금에 이르고 있는데 추모탑과 주변을 환경정비한 일에 대해 말씀해주시기 바랍니다.

답) 원암 문원덕 선생은 어렵게 추모탑을 세우기는 했는데, 완벽하게 마무리되지 못한 상태에서 1978년 추모탑 준공식을 가졌습니다. 그로부터 8년 후인 1986년에 추모탑을 완벽하게 정비하지 못하신 한을 안으시고 끝내 환원하셨습니다. 추모탑을 건립하시려고 노심초사하셨던 아버지의 모습을 가까이에서 직접 본 저는 아버지께서 돌아가신 후 낡고 초라하기까지 했던 추모탑이 장마와 태풍이 오면 곧 스러질 것 같아서 불안해서 잠을 이루지 못한 세월을 보냈습니다. 그 과정에서 동학농민혁명 100주년 기념사업이 전국에서 펼쳐져 혁명에 대한 대중적인 인식도 많이 개선되었습니다. 그러나 여전히 동학농민혁명에 대한 태안지역의 역사인식은 차가웠습니다. 어쨌거나 저는 낡은 추모탑이 무너질까 염려하느라 잠을 이루지 못한 나날이 십 수년 계속되자 마음을 굳게 먹고 2001년 용기백배해서 태안군청으로 찾아가 군수님과 부군수님을 뵙고 건의하고 또 건의한 끝에 1차로 25백만 원을 지원받아 추모탑 보강공사를 할 수 있었습니다. 그리고 2003년도에는 2차로 25백만 원을 지원받아 추모탑 주변 확장공사를 하였습니다. 이 일을 추진하면서 제가 ‘찰거머리’라는 별명을 얻게 되었습니다. 동학농민혁명 정신선양사업을 위해 마음먹은 일은 어떻게든 끝까지 해내는 사람이라는 좋은 뜻으로 그냥 스스로 해석하고 위안을 삼았습니다. 추모탑 보강공사와 주변정비를 한 후에 청수를 모시고 하늘에 신고식을 가졌고, 행사가 끝나고 사람들이 모두 내려간 뒤 나홀로 남아 추모탑 앞에서 하늘을 우러르며 하염없이 울었던 기억이 생생합니다. 추모탑 보강공사와 주변 환경을 정비할 때 수많은 어려움이 닥쳐왔는데 그때마다 하늘에 계신 선열님들과 아버지께 제게 힘을 주시라고 참 많이 기원하였습니다.

문) 네, 선생님. 추모탑을 건립한 후에 지금까지 매년 10월 말 이곳에서 동학농민혁명 갑오년 당시 내포지역에서 희생된 동학농민군을 위무하는 추모제를 모셔왔지요? 맨 처음 추모제를 모신 것은 언제였는지요?

답) 추모탑을 건립한 해부터 아버지께서 매년 추모제를 올리셨습니다. 그러다가 아버지께서 환원하시자 누구도 추모제에 관심을 갖지 않았습니다. 아버지께서는 추모탑을 미완성 상태로나마 준공한 후 원북 방갈리 동학농민군 기포지에 비(碑)를 세우시려고 추진위원회를 구성하였지만 뜻대로 일이 풀리지 않아 혈압으로 쓰러지셨어요. 그때부터 돌아가실 때까지 저는 아버지 병 수발하면서 아버지의 뜻이 얼마나 소중한 것인지를 깨닫게 되었습니다. 그래서 아버지께서 환원하시고 나서 저는 너무나 부담이 컸습니다. 그래서 저는 아버지께서 환원하신 후로 지금까지 단 한 해도 거르지 않고 추모제례를 모셨습니다. 지금이야 내놓고 제례를 올리지만 그때만 해도 남의 눈을 의식할 수밖에 없었습니다. 그래서 어떤 때는 남의 눈을 피해 이른 새벽에 추모탑에 올라가서 청수를 올리기도 했고, 어떤 때는 어린 딸과 아들을 앞세우고 올라가서 청수를 모시기도 했습니다. 그럴 때 지나가는 사람들은 혹시 점쟁이 아닌가? 힐끔힐끔 저를 쳐다보기도 하였지만 저는 개의치 않았습니다. 그때도 그랬지만 지금도 정신선양사업을 추진하면서 일이 잘 풀리지 않거나 할 때면 아버지를 만난다는 생각으로 추모탑에 올라 청수를 올리곤 합니다.

문) 네, 선생님 말씀을 들으면서... 선생님의 마음이 제게로 전해져서 제 가슴이 돌덩이를 얹은 듯 묵근해지네요. 매년 추모제를 모시는 것은 물론이고, 계속하여 태안지역에서 다양한 동학농민혁명 정신선양사업을 추진해오셨는데, 추진해온 사업들에 대해 말씀해주시기 바랍니다.

답) 지금은 잘 알려진 것처럼 1894년 동학농민군이 무기의 열세를 극복하지 못해 일본군과 관군 등에게 패배한 후 동학농민혁명은 일제강점기 등을 거치면서 전라도 사건으로 그리고 반란사건으로 철저하게 축소되고 왜곡된 채 무시당했지 않습니까? 그러다가 1990년대로 접어들면서 100주년 기념사업이 전국적인 차원으로 펼쳐지면서 그 의미와 역사적 위상이 바로 세워지기에 이르렀잖아요? 그래서 2004년에는 특별법이 제정되었고, 2019년에는 동학농민혁명 국가기념일이 제정되기까지 했잖아요? 지금은 많이 달라졌지만 동학농민혁명 100주년 이전까지만 해도 태안지역의 대다수 사람들은 동학농민혁명이 전라도의 일이라거나 공주에서 패배한 사건으로 단순하게 생각하는 경향이 많았어요. 그래서 저는 100주년 이후에도 꾸준히 태안지역에서 일어난 동학농민혁명을 지역주민들에게 알리기 위해 학술대회나 유적지답사 등을 추진해왔어요. 근년에 들어와서는 자라나는 청소년들에게 우리 선조들의 역사를 알리는게 정말로 중요하다는 생각이 들어서 태안군 소재 초·중·고 선생님들과 연대하여 많은 사업들을 추진해왔습니다. 지금은 국가기념일도 제정되고 해서 태안지역의 여러 기관이나 단체는 물론이고 뜻있는 많은 분들이 함께해주셔서 힘이 납니다. 우리 태안군 관계자분들은 물론이고 충남도교육청, 태안교육지원청 관계자분들께서 도와주셔서 여기까지 올 수 있었던 것 같습니다.

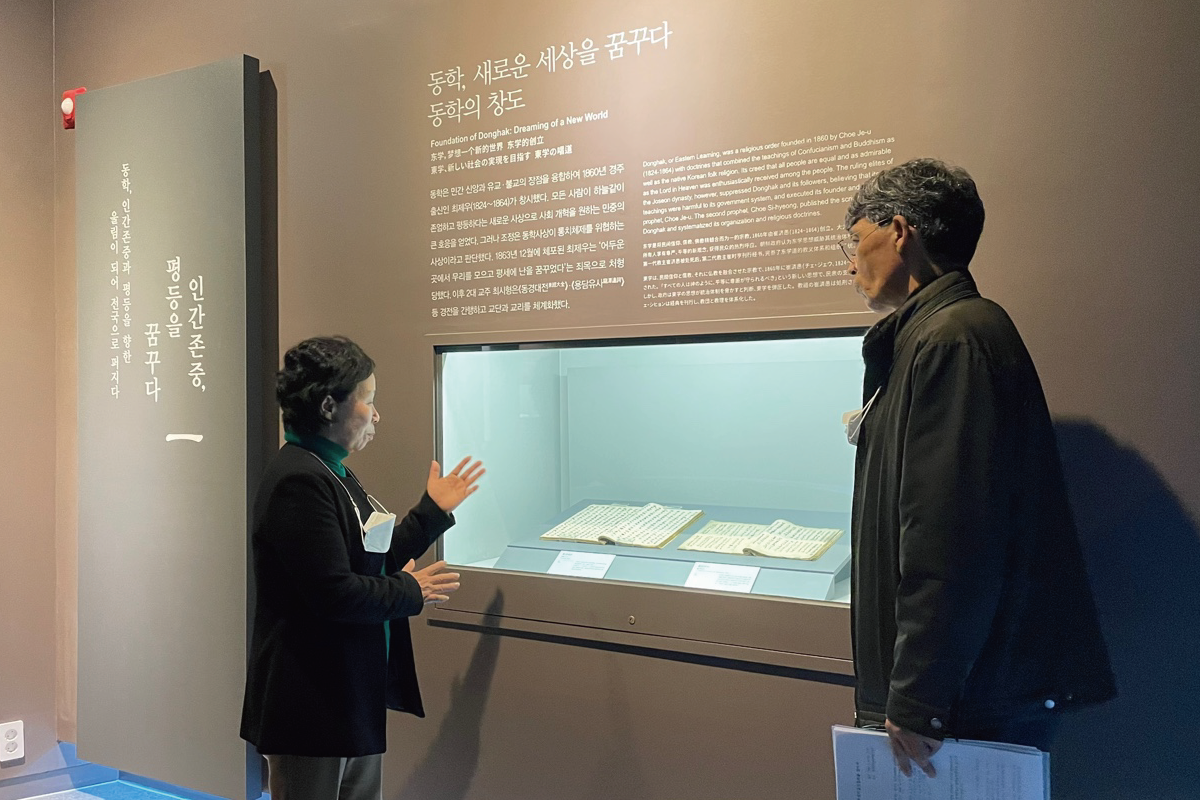

문) 지난 10월 22일 태안군 태안읍 백화산자락 교장바위 아래, 태안초등학교 뒤편에 부지 총 5,213㎡ 연건평 1,386㎡으로 태안 동학농민혁명기념관이 문을 열었습니다. 그동안에는 동학농민혁명 관련한 기념시설물 특히나 기념관이나 전시관 등은 주로 전라도에만 있었는데 이번에 태안에 동학농민혁명기념관이 건립되면서 그 자체로 굉장히 큰 관심을 받았던 것 같습니다. 기념관이 개관되기까지 많은 어려움이 있었지요? 기념관이 건립되기까지 과정을 말씀해주시기 바랍니다.

답) 제 아버지이신 원암 문원덕 선생님께서 평생 고뇌하시던 모습을 보고 자라서 그런지 그분이 환원하신 후 제게는 그분의 모든 흔적이 너무나 소중하였습니다. 지금도 귓전에 생생한데 언젠가 아버지께서 “너희들이 지금은 내가 못마땅하겠지만, 내가 죽은 후에는 나를 이해하고 얼마나 중요한 일을 하였는지 알게 될 것이다.”라고 말씀하셨습니다. 저는 그 말씀을 상기하면서 아버지의 유훈을 받드는 것을 나의 숙명으로 여기고 저도 아버지께서 그러셨던 것처럼 동학농민혁명 선양사업에 기꺼이 임하고 있습니다. 처음에는 추모탑 일대에 동학농민혁명 기념공원을 조성하려고 구상하였습니다. 그러다가 기념관을 건립하는 것으로 전환하였습니다. 군수님께 기념관 건립의 필요성을 편지로 구구절절하게 올렸습니다. 그 결과 기념관 건립 타당성 용역비 1억을 확보하게 되었습니다. 이후 기념관 건립 필요성과 타당성 용역을 거쳐 중앙에 승인 신청하였으나 2015년과 2016년에는 승인을 받지 못했습니다. 그렇지만 저는 끊임없이 노력하였고, 선열님들께서 도와주신 덕분으로 2017년에 드디어 승인을 받았습니다. 그러나 승인을 받은 이후에도 건립부지 확보를 비롯해서 기념관 규모와 사업비 등의 문제로 사업이 지연되어 올해 드디어 개관하게 되었습니다.

문) 지난해부터 동학농민혁명 참여자를 독립유공자로 서훈하기 위한 노력이 전국에서 펼쳐지고 있지요? 계신 이곳 태안에서도 많은 분들이 적극적으로 동학농민혁명 참여자 서훈사업에 힘을 보태고 있는 것으로 알고 있는데....

답) 지난 7월부터 2차 동학농민혁명 참여자를 독립유공자로 서훈하여 실질적인 명예를 회복시키라고 주장하면서 전국적인 피켓시위를 진행하고 있습니다. 국회의사당과 국가보훈처 등 관련기관 앞에서는 물론이고 지방자치단체 관공서나 동학농민혁명기념관 광장 등에서 3개월째 계속하고 있습니다. 그러나 아직까지도 정부의 반응은 없습니다. 우리는 치욕의 역사를 기억해야 합니다. 동학농민혁명은 탐관오리의 폭정을 제거하여 사람이 사람답게 살아갈 수 있는 나라를 만들겠다는 목적도 있었지만, 무엇보다도 2차 동학농민혁명은 일본군이 1894년 6월 21일(음력) 경복궁을 무단으로 점령하여 임금을 인질로 잡고 친일내각수립, 청일전쟁을 도발하자 일본군을 몰아내고자 전국 각 지역에서 다시 일어난 것입니다. 「독립유공자 예우에 관한 법률」 제4조(적용 대상자)를 보면 “일제의 국권침탈 전후로부터 1945년 8월 14일까지”라고 규정되어 있습니다. 그런데도 이 법규정 범위에 1894년 2차 동학농민혁명을 포함시키지 않고 있습니다. 말이 되질 않습니다. 그래서 우리는 동학농민혁명 참여자를 서훈하지 않는 정부의 반성을 촉구하는 시위를 계속해나갈 것입니다. 동학농민군을 토벌한 토벌대 출신은 독립유공자로 서훈하면서 일본군과 싸운 동학농민군은 서훈하지 않는다는 것이 대체 말이 됩니까? 이 생각만 하면 정말 너무 화가 납니다.

문) 기념관이 건립되었기 때문에 앞으로 교장바위 아래 추모탑과 기념관을 연계하여 동학농민혁명 정신선양사업을 다양하게 펼쳐나갈 수 있을 것 같습니다. 태안 동학농민혁명기념사업회에서 앞으로 추진해나갈 사업계획을 소개해주시기 바랍니다.

답) 먼저, 기념관 운영의 활성화를 위해 적극적으로 노력해나갈 생각입니다. 기념관을 활기 있게 운영하는 것을 통해 동학농민혁명 정신을 선양하고, 계승·발전되도록 관계기관은 물론이고, 충남도교육청 등 각 시군 교육지원청과 적극적으로 연대협력하여 태안지역 나아가 내포지역의 동학농민혁명을 알려나갈 수 있는 다양한 프로그램을 운영해나가겠습니다. 한편으로 화해와 상생의 길을 여는데 힘쓰겠습니다. 모든 문제와 모든 사람들 사이에 화해와 상생의 정신이 선행되어야 합니다. 반성을 전제로 한 상생의 화해 없이는 동학농민혁명 참여자의 명예회복을 위한 서훈도 동학농민혁명기념관의 건립도 아무런 의미가 없다고 생각합니다. 그리고 동학농민혁명에 대해 공감하는 분위기를 만들어나가는 것도 중요하다고 생각합니다. 동학 2대 교주 해월 최시형 선생님은 ″사람이 오거든 사람이 온다고 하지 말고 한울님이 온다고 하라.″고 하셨으며, ″사람은 한울님을 모시고 있다. 섬기고 또 섬겨라. 모든 생명을 존중하고 또 존중하라, ″고 말씀하셨다고 합니다. 해월 최시형 선생님은 약자에 대한 섬김이 특별했다고 합니다. 당시에 가장 약한 이는 여성과 어린이였는데, 1894년 말 청주에 있는 한 제자의 집에 들렀을 때 방안에서 베짜는 소리가 들렸다고 합니다. 그래서 선생님은 제자에게 ″누가 베를 짜는가?″ 물으니 제자가 답하실 ″제 아내입니다.″라고 답을 하니 해월 선생님께서는 곧바로 ″한울님이 짜고 있느니.″라고 가르침을 주셨다고 합니다. 신분과 남녀노소를 모두 평등으로 대하는 정신을 우리는 오늘도 잊지 말아야 한다고 생각합니다.

문) 네, 선생님 긴 시간 인터뷰에 응해주셔서 고맙습니다. 동학농민혁명 정신선양사업에 한 생애를 바쳐온 선생님과 또 선생님의 선친 문원덕 선생님, 그리고 선생님 조부님과 증조부님의 삶에 대해 듣게 되어 참으로 뜻 깊은 시간이었습니다. 선생님 다시 한 번 감사의 말씀 올립니다. 고맙습니다.