김개남 장군 피신처와 피체지를 찾아서

유태길 동학농민혁명군 유족

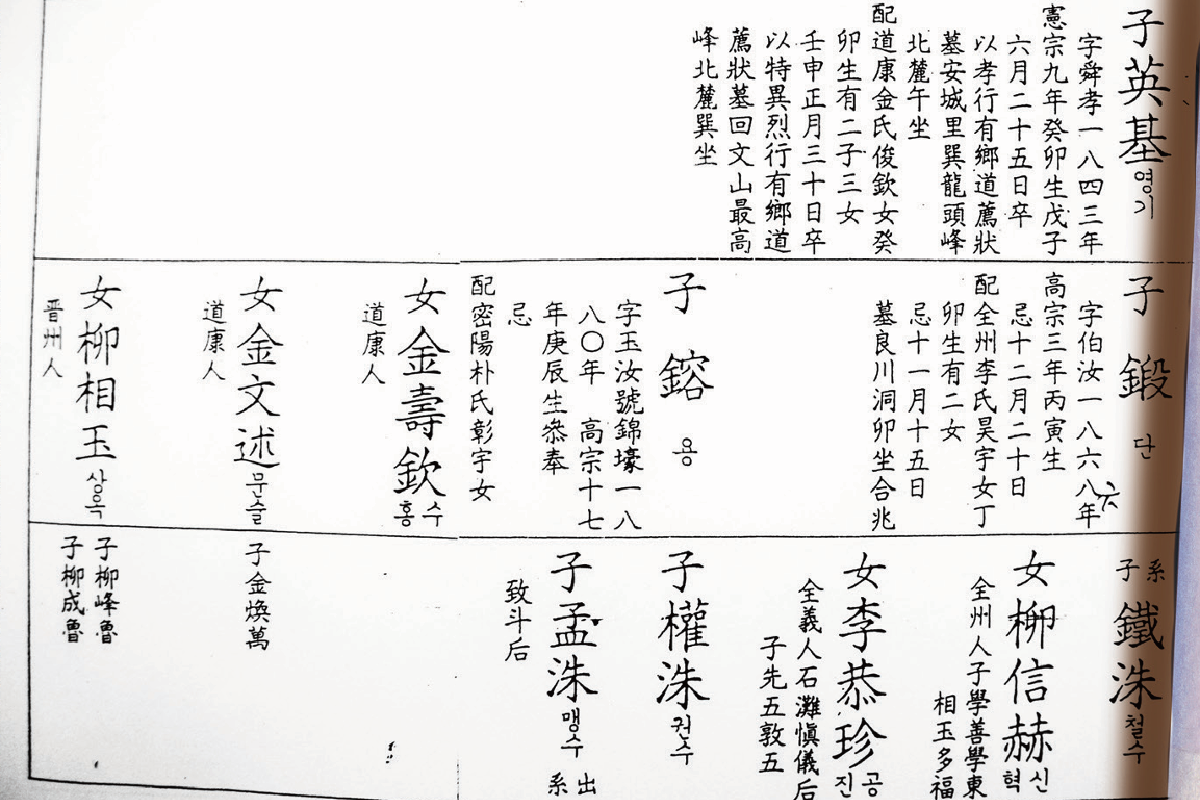

이천서씨(利川徐氏) 족보 유상옥(柳相玉) : 필자의 조부(서영기의 사위)

지난 여름, 정읍시 산내면 김개남 장군의 피신처와 피체지를 둘러보고 왔다.

동학농민혁명의 대접주로 전봉준 장군과 쌍벽을 이루는 혁명의 실세였던 김개남 장군의 동학농민혁명의 대접주로 전봉준 장군과 쌍벽을 이루는 혁명의 실세였던 김개남 장군의 피신처와 피체지는 잘 알려지지 않은 것 같다.

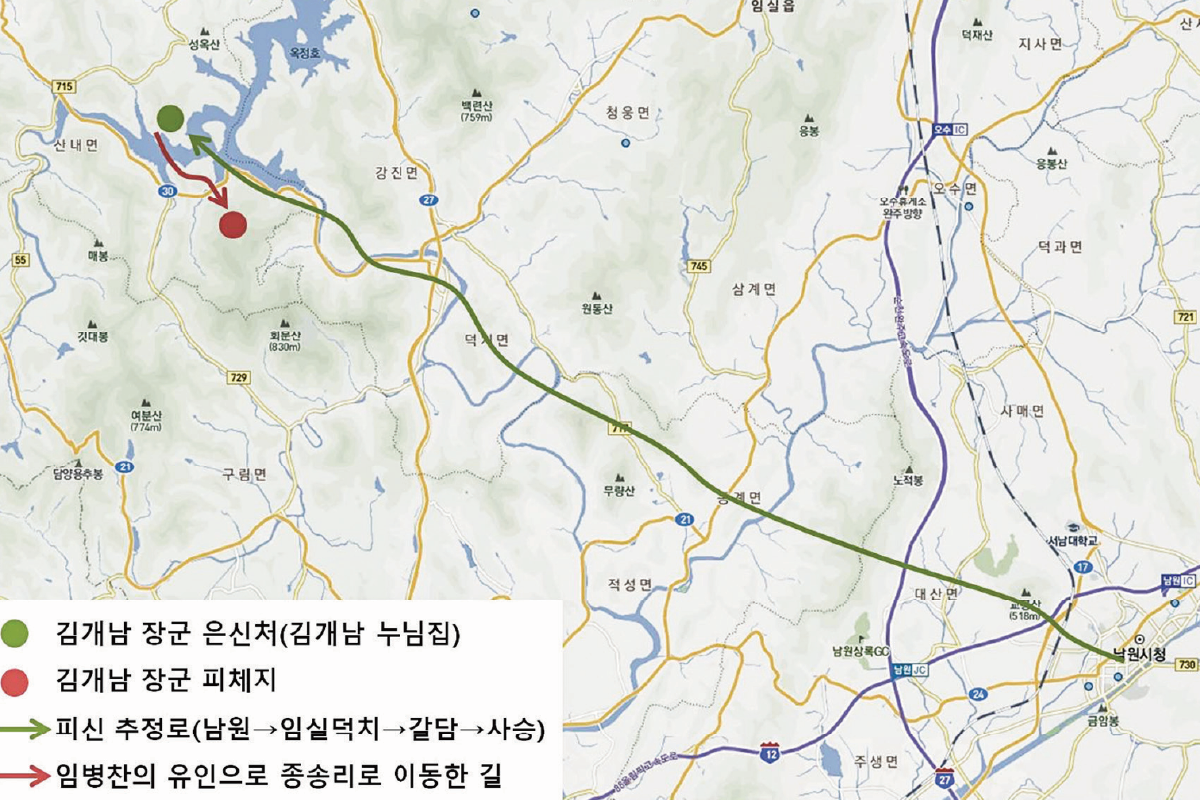

김개남 장군은 청주에서 퇴각하여 1894년 11월 19일 전주에서 전봉준 장군과 헤어져 남원으로 흩어진 후, 태인현 사승(四升-현 정읍시 산내면 장금리 너듸 마을)의 매제 서영원으로 흩어진 후, 태인현 사승(四升-현 정읍시 산내면 장금리 너듸 마을)의 매제 서영기(徐英基) 집에 잠거해 있었다. 이웃 종송리(현 종성리)의 임병찬(林炳瓚)은 안전한 종기(徐英基) 집에 잠거해 있었다. 이웃 종송리(현 종성리)의 임병찬(林炳瓚)은 안전한 종송리로 와 있으라고 김개남 장군을 유인하여 황헌주로 하여금 강화병 80명을 거느리고 와서 12월 1일 새벽 체포토록 했다. 전라감영으로 압송된 김개남 장군은 전라감사 이도재에게 임의로 처형되어 42세의 나이로 최후를 마쳤다.(일본공사관 기록)

남원에서 태인 사승리 누님 집으로 피신 한 경로는 밝혀지지 않았지만 아마 최단 경로로 인적이 드문 산길을 택했을 것이다.

남원→ 순창→ 회문산을 돌아→ 임실 덕치면 →임실 갈담 → 종송리→ 사승리의 경로를 택했을 것으로 추정해볼 수 있다.

서영기(1843~1888)는 필자의 진외증조부(할머니의 부친) 되시는 분으로, 당시 이미 별세하신 후였고 김개남 장군을 숨겨준 이는 10살 연상의 누님(호적명 김지곡 金智谷1843~1932)이었다.

김개남 장군과 사돈 간이었던 필자의 증조부(족보명 유희원 柳希源 1947~1895 천도교서에 등장하는 태인 접주 柳希道와 동일인으로 보임)는 접주로 고부접전(황토현) 전주접전, 우금치접전 등에 화포장으로 참전하고 집강소 기간에는 산내면(당시 1변면, 2변면)의 치안책임자로 활동하였으며 일본군에 피체되어 나주에서 순절하셨다.

김개남 장군의 누님은 필자의 진외증조모(할머니의 모친) 되는 분으로 필자가 어렸을 때 어른들은 “지금실 할매” 이야기를 가끔 하셨는데, 성격이 과격한 편으로 여장부의 기질을 타고 나셨다고한다. 어린 막내딸(필자의 조모)이 옆집 배나무에서 배꽃을 땄다고 배나무 주인이 야단을 치고 손찌검을 하자 화가 난 할머니는 도끼를 들고 가서 그 배나무를 찍어버렸다고 한다. 과격한 성격은 동생인 김개남 장군과 비슷했던 것 같다.

남편 서영기 할아버지와 동갑이신 할머니는 46세에 남편을 여의고 2남 3녀를 홀로 키우셨으며 태인 유림으로부터 효열상을 받은 것으로 족보에 기록되어있다. 산내면 종성리 황토리에 살았던 필자는 어려서 할머니나 어머니를 따라 잔칫날 같은 때 사승리(너디) 진외가집을 자주 갔었다. 초가집이었으나 높은 축대 위에 세워진 4간의 본체와 행낭채와 사랑채를 구비한 큰 집이었다. 옛 집은 헐려지고 지금은 그 집터에 강대만 씨가 거주하고있다. 이야기를 들어보니 이 집터는 전에 이 모 씨가 서씨 후손으로부터 매입하여 살고있던 것을 자기가 매입하여 1990년에 전에 있던 집을 헐고 붉은 벽돌집을 새로 지었다고한다. 김개남 장군의 누님은 김개남 장군이 피체 된 후 관군으로부터 가택수색을 당했는데 화약과 탄환이 발견되어 김개남 장군을 숨겨준 죄로 관가에 잡혀가셨다. 혹독한 고문과 구타를 당하며 옥고를 치루시다 풀려난 후 정신쇠약 증세를 보이시다가 치매로 악화되어 고생하셨다고 들었다. 아들의 극진한 간호로 90세까지 사셨다고 한다.

서영기 씨의 손녀(서종묵, 전주 1935년생)가 생존해 있는데 2005년 동학농민혁명 참여자 유족 등록신청에서 탈락되었다. 서영기의 손녀는 확실한데 서영기가 참여자가 아니라는 이유에서다. 할머니가 김개남 장군을 숨겨주어 고초를 겪었는데도 등록이 안 된다는 것이다.

당시 너듸 마을은 많은 호수가 밀집되어 있는 번화가 지역으로 고지도에는 사승시(四升市)라는 시장이 있다. 집집마다 콩 한 알 씩을 거두어 모아보니 콩이 네 되나 되어 사승이라는 지명이 되었다는 이야기가 전한다. 그곳은 은신하기에는 위험하니 안전한 고산지대인 종송리로 피신하라는 임병찬의 꼬임에 설득력이 있었던 것이다.

김개남 장군의 피신 추정로

전봉준 장군과 김개남 장군, 두 동학농민혁명의 거두는 마지막 피신 길에서 각각 두 인물과 만난다. 김개남 장군은 누님을 찾아가 은신 한 후 임병찬을 찾아가 그의 밀고로 체포되고, 전봉준 장군은 입암산성으로 관군 별장 이춘선 장군을 찾아가 은신 한 후 일본군의 추격으로 피노리의 동지 김경천을 찾아갔는데 그의 밀고로 체포된다. 김개남 장군의 누님은 모진 고문과 옥고를 치렀고, 이춘선 장군은 역적 은닉 죄로 총살된다.

역사는 임병찬을 애국지사로 기록하고 있다. 같은 관록을 먹고 같은 계급인 종4품을 지낸 임병찬 전 낙안군수와 이춘선 선략장군은 모두 우국지사들이었지만 둘의 애국하는 방법은 정반대의 길이었다.

해발 450m에 위치한 임병찬 창의유적지(정읍시 산내면 종성리 276-1 웃종성 마을) 옆 김개남 장군의 피체지 부근에 올랐다. 정확한 피체장소는 밝혀지지 않고 있으나, 임병찬의 주택이 있었던 묘비 좌측 공터로 추정해본다. 임병찬 창의유적지 안내문이 게시되어있고 임병찬 선생 창의기념표석이 묘지석에 새겨져 있다.

대한독립의군원사부사령총장둔헌임선생지묘(大韓獨立義軍元師部司令總長遯軒林先生之墓)라고 크고 길게 써진 임병찬의 묘비 옆 풀숲에 있는 김개남 장군의 피체지로 추정되는 곳에는 아무런 표시가 없다.

피체지 바로 앞집에 거주하는 김영원(79세)씨는 전에 한마을에 살았던 장인으로부터 들었다는 이야기를 전한다. 임병찬 묘비 옆 공터에 임병찬의 집에 있었다고 한다. 장인과 임병찬의 손자 임수명과는 친구였으며, 임병찬이 대청에서 호령하면 일본군도 감히 접근을 못했으며, 임병찬이 순창군수와 사돈관계로 순창전투에 소극적이었다는 말을 들었다고 전한다. 그러나 김개남 장군의 체포과정 이야기는 들은 바가 없다고 한다.

임병찬은(1851~1916) 을사늑약이 체결되자, 1906년 최익현과 항일의병을 일으켰다. 을사늑약에 항일의병을 일으킨 그가 왜 12년 전 항일의병의 성격을 가진 동학농민혁명군 2차 봉기를 역적으로 단죄해야만 했을까? 일본군에 체포 될 때, 김개남을 고발한 것을 때늦게 후회하지는 않았을까?

김개남 장군이 피신했던 누님 집터(정읍시 산내면 장금리 425 사승리 너디) 김개남 장군의 피체지 부근(임병찬의 묘비가 있는 옆 공터에 임병찬의 주택이 있었다.)

김개남 장군이 피신했던 누님 집터(정읍시 산내면 장금리 425 사승리 너디) 김개남 장군의 피체지 부근(임병찬의 묘비가 있는 옆 공터에 임병찬의 주택이 있었다.)

정읍시 산내면 종성리 276-1 윗종성 마을

김개남과 임병찬, 두 인물은 구국이라는 동일한 목적을 추구하였고, 항일의병이라는 점에서 같은 애국지사임에 틀림없으나 계층의 벽과 진영의 한계, 애국하는 방법의 차이를 극복하지 못한 적대적 관계였다. 임병찬 묘비석 바로 옆에 있는 잡초만 무성한 김개남 장군의 피체지를 바라보면서 역사의 아이러니에 가슴이 짓눌러지는 듯, 생각이 혼란스럽고 헛갈렸다.