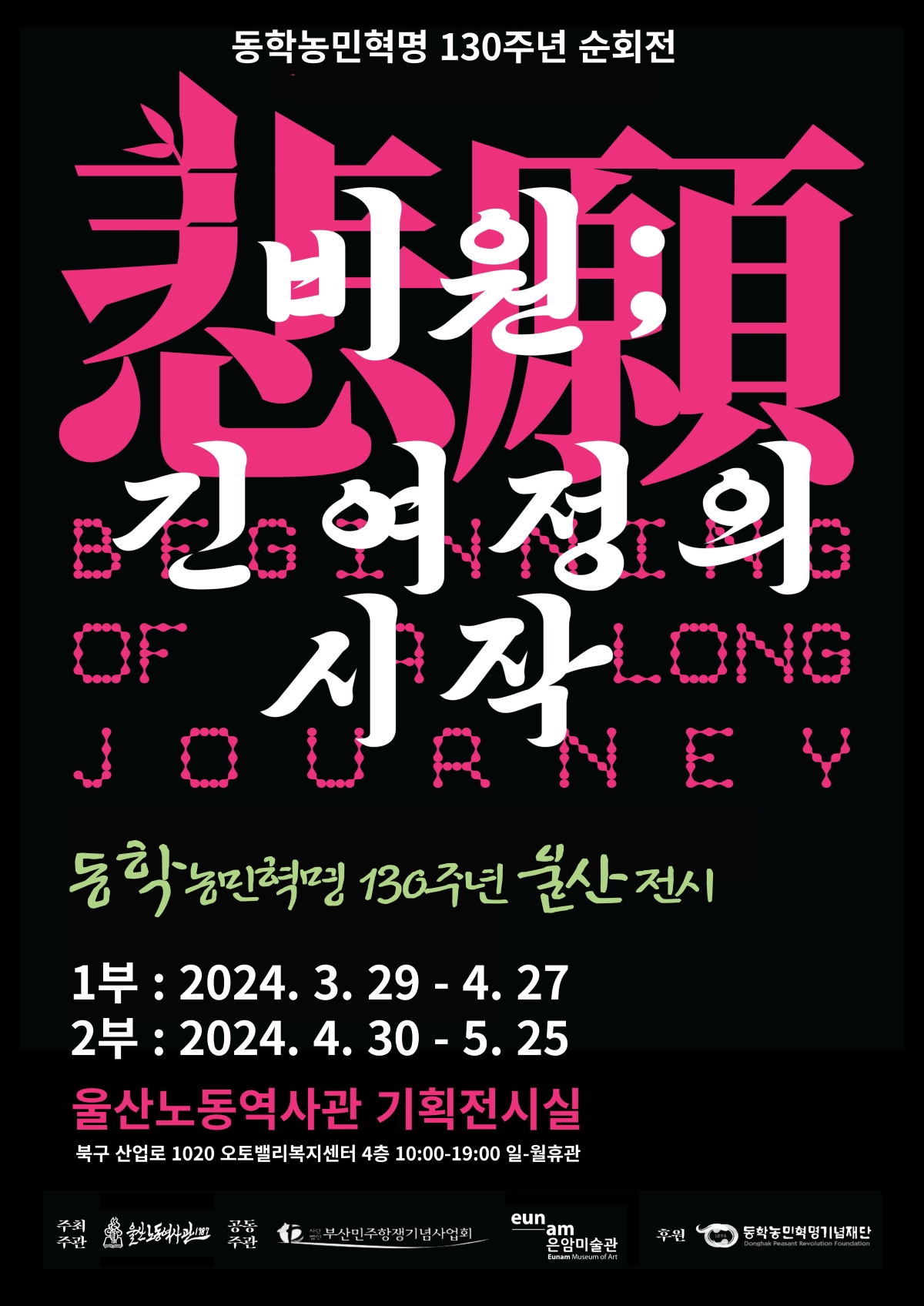

2023년 하반기 참여작가를 확정하여 12월에 정읍-해남-장흥 답사를 거쳐 부산민주항쟁기념사업회 소장작품 3점(김준권, 신학철, 이철수), 참여작가 14명(김경화, 김미련&싱어게인언니야!, 김우성, 김화순, 박경열, 박성우, 박재열, 서지연, 윤은숙, 전상보, 전정호, 정지영, 홍성담, 홍성민) 작품 15점으로 구성하였다. 동학농민혁명 130주년 기념전시 가운데 가장 먼저 시작하고 가장 길게 이어진 전시였다. 규모는 크지 않았지만 올해 동학 주제 전시의 전범이 되었다. 참여작품 가운데 김화순, 박경열, 서지연, 홍성담의 작품은 9월 광주시립미술관 특별전에 초대되었다.

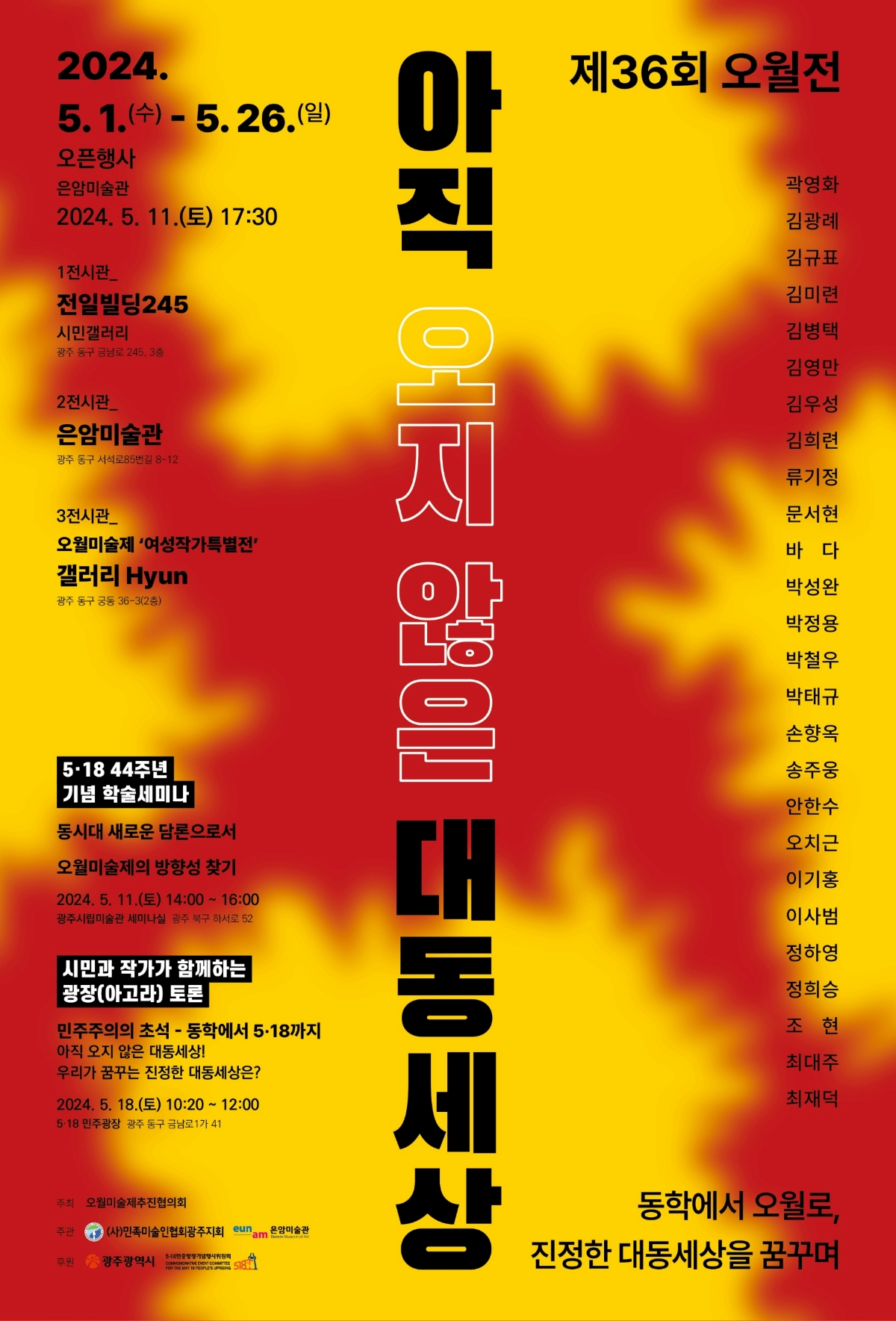

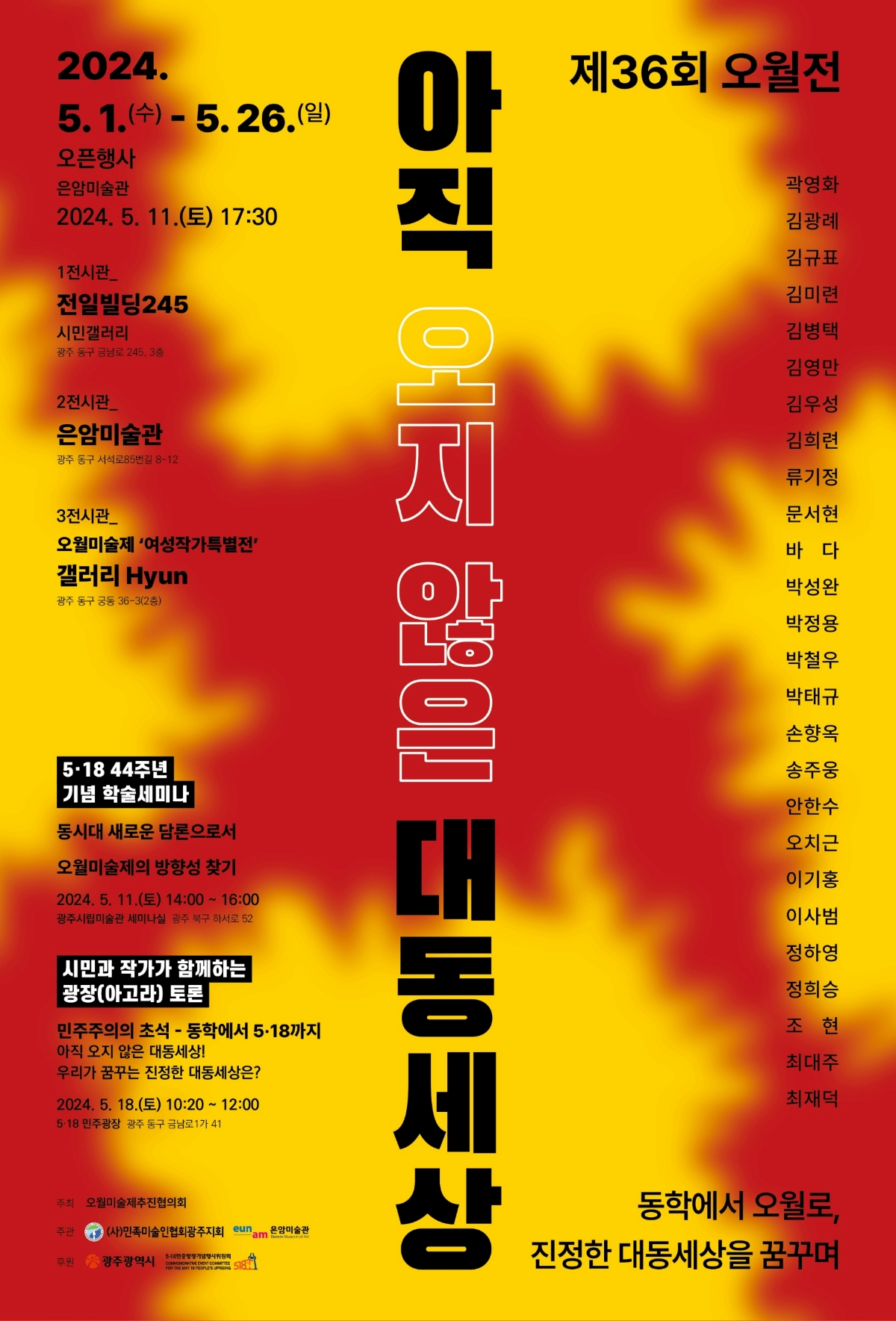

○ 제36회 오월전, 아직 오지 않은 대동세상

- 은암미술관 등 2024년 5월

⊙ 제36회 오월전 포스터

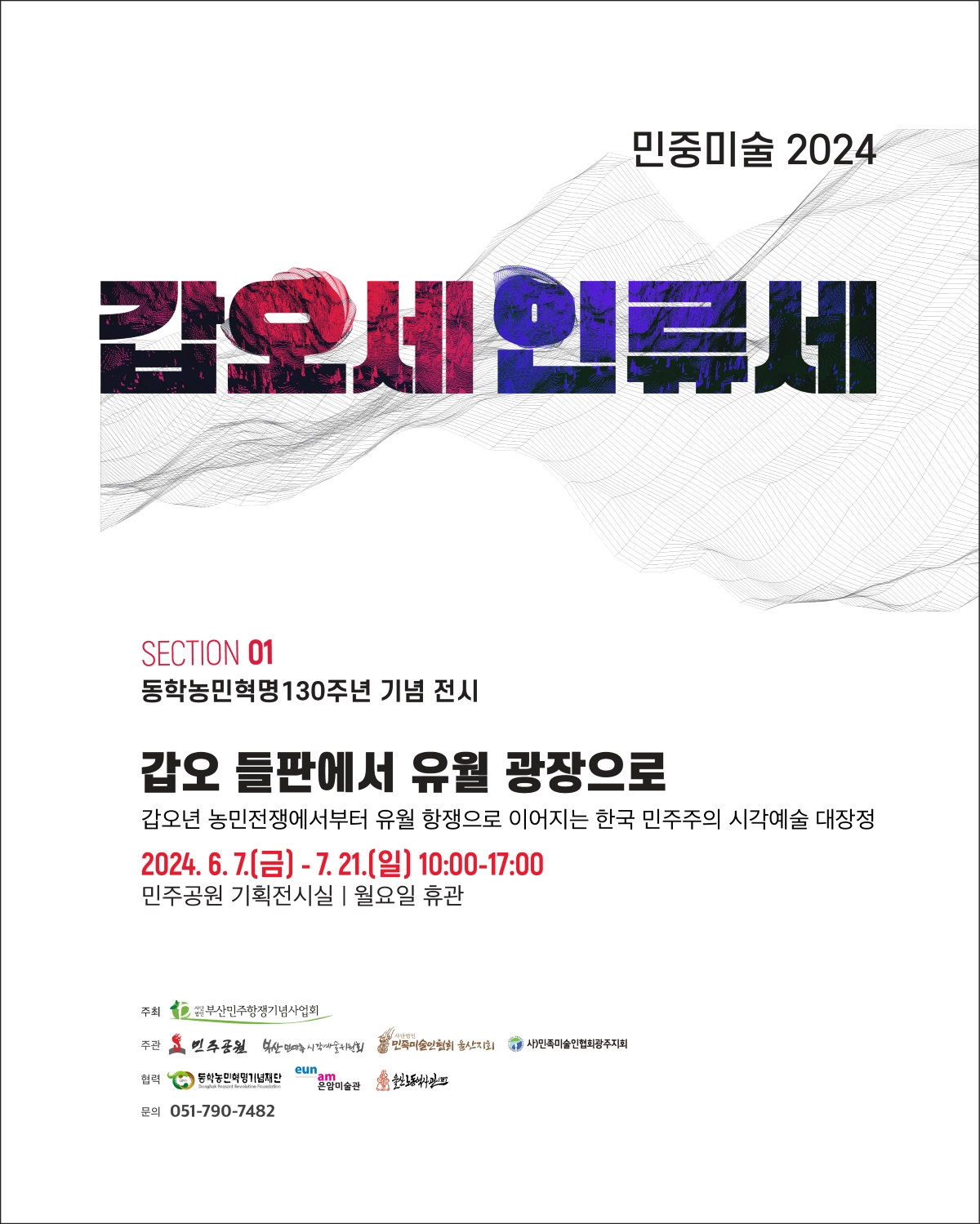

2024 오월미술제의 제36회 오월전은 전시 주제를 ‘동학에서 오월로’로 잡고 26명 작가의 작품을 전일빌딩 245, 은암미술관, 갤러리Hyun에 나누어 걸었다. 동학과 오월의 정신을 잇고 이를 당대의 시각으로 구현한 전시였다.

○ 동학농민혁명 130주년 기념전

- 동곡미술관 2024년 5월-7월

⊙ 동곡미술관 기념전시 포스터

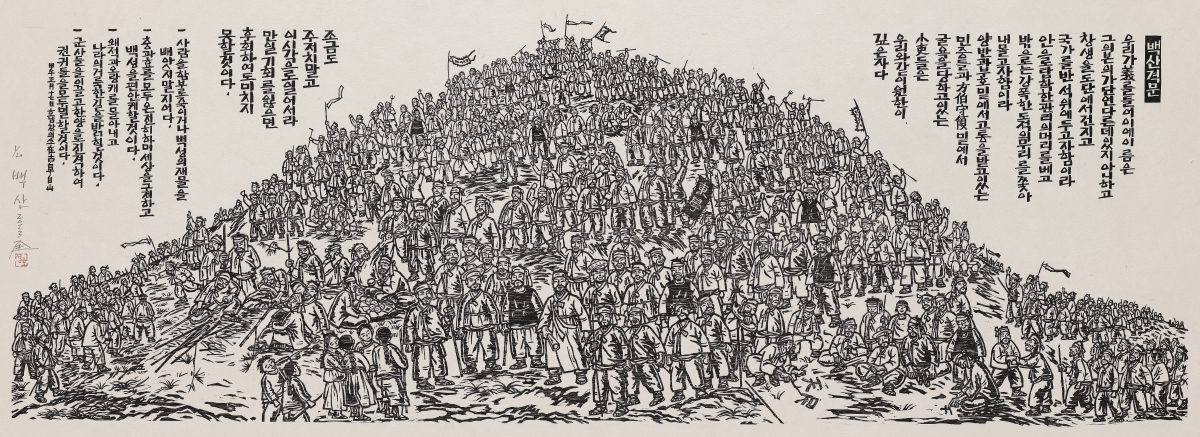

동곡미술관은 전시에 앞서 연계콜로키움을 열어 동학의 정신과 예술의 관계를 성찰하였다. 학교법인 부설 미술관에서 열리는 전시로 보기엔 놀라울 정도의 규모와 구성을 보여주었다. 민중미술 1세대인 신학철, 김정헌, 민정기, 주재환의 작품부터 2세대 김준권, 구본주, 조정태를 이어 3세대 작가까지 33명의 작품세계를 아우르는 다채로운 구성의 전시였으며 동학 주제 전시의 중간결산다운 역량을 보여주었다.

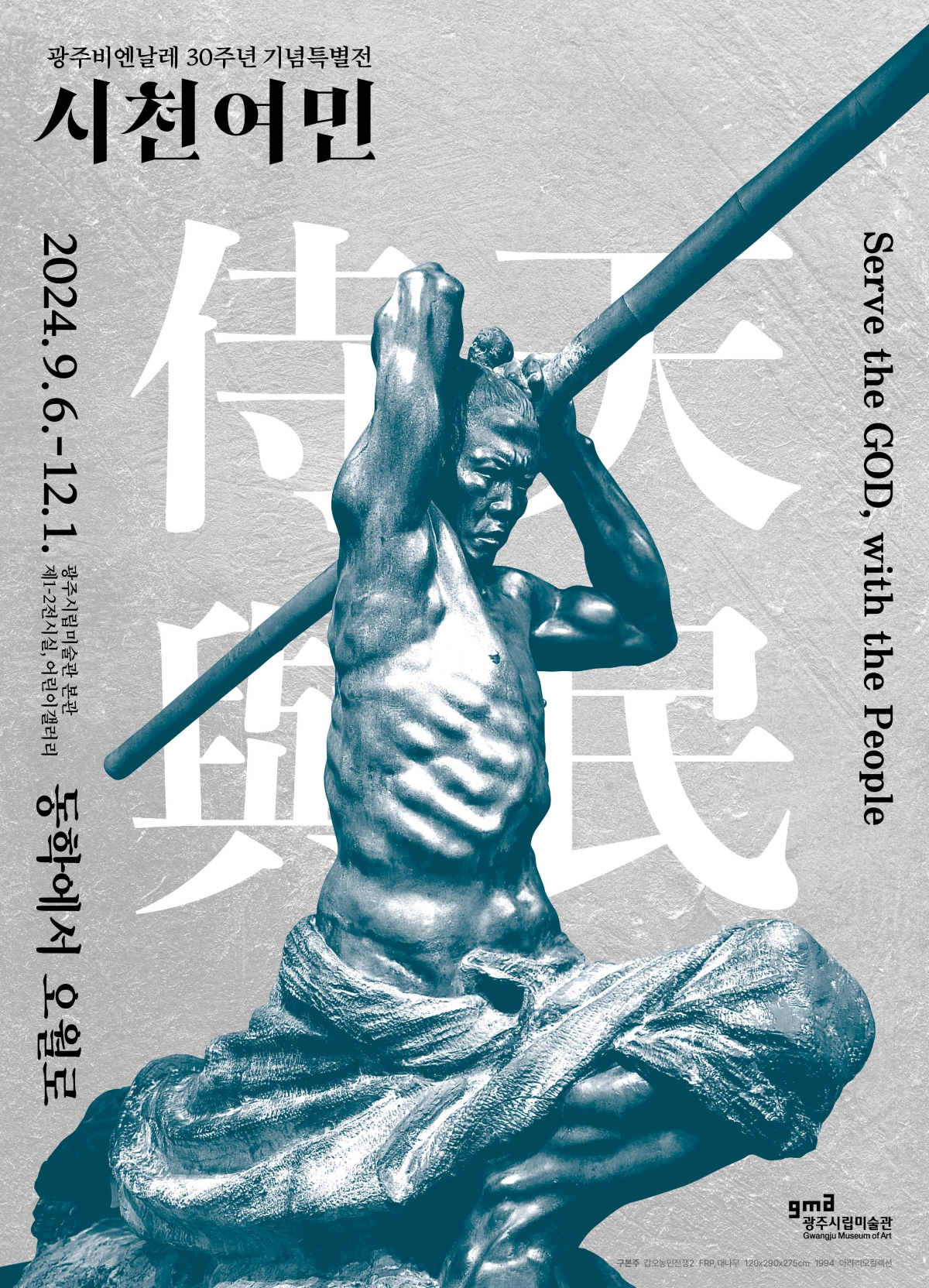

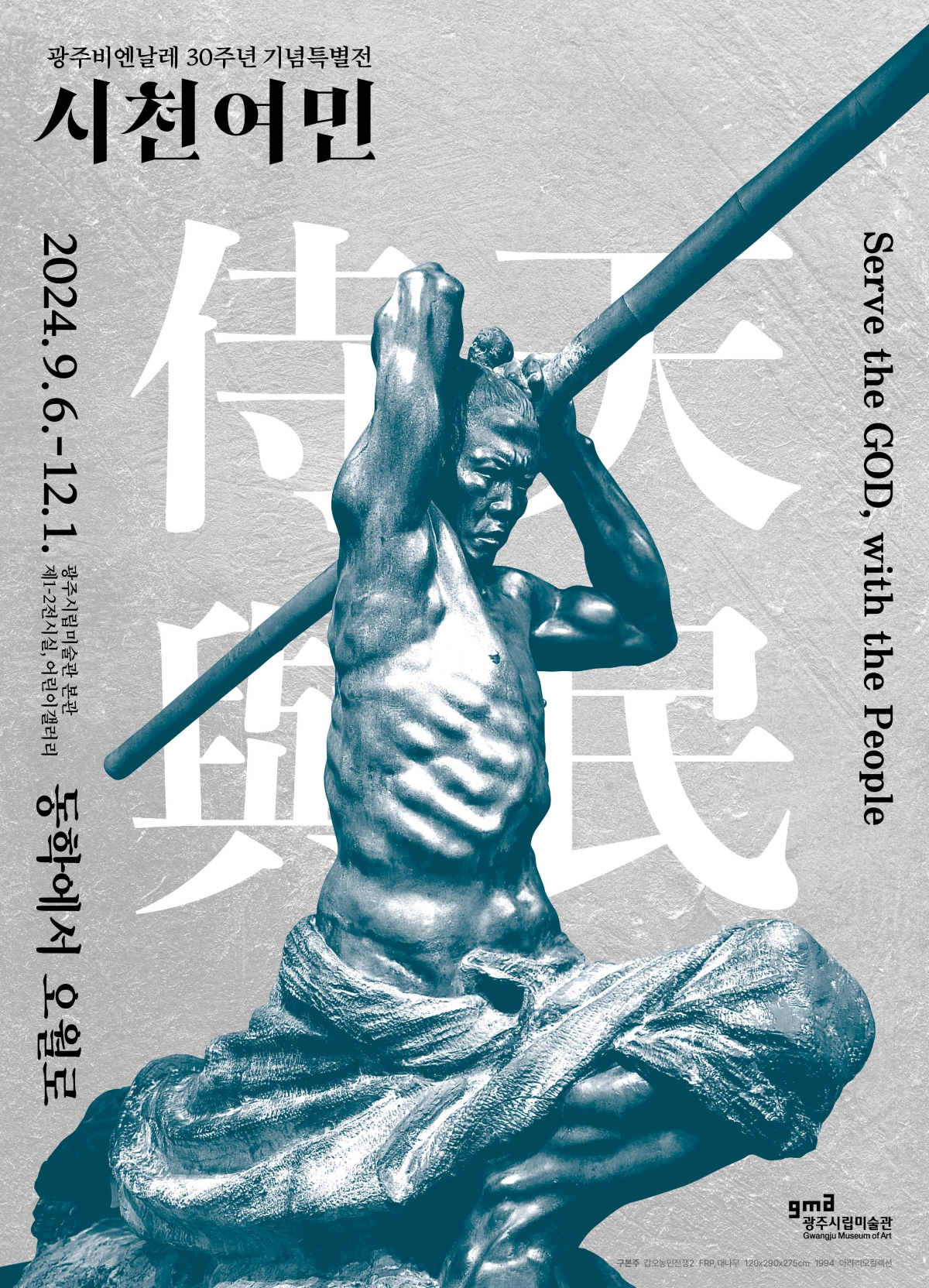

○ 동학에서 오월로

- 광주시립미술관 2024년 9월-12월

⊙ 광주시립박물관 전시 포스터

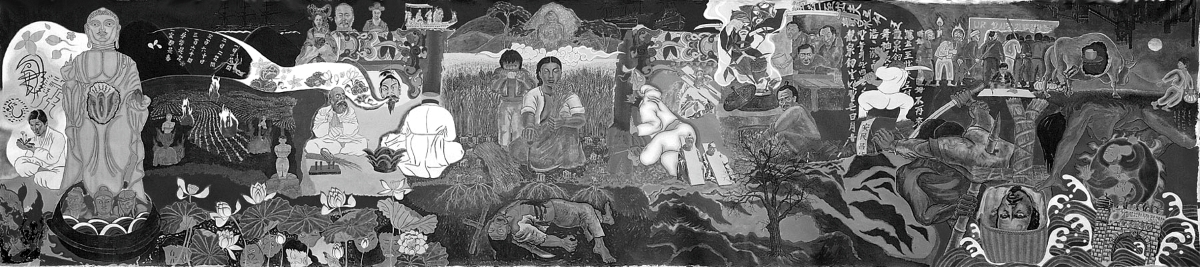

광주비엔날레 기간에 열리는 광주시립미술관 특별전 ‘시천여민-동학에서 오월로’는 올해 동학 주제 전시를 결산하는 전시가 될 것이다. 광주시립미술관 김준기 관장은 작년부터 전국의 큐레이터, 작가들과 동학 주제 답사를 다니며 올해의 주제 전시를 예감하였다. 3월부터 이어진 순회전시를 관장과 담당 큐레이터가 충실히 관찰하였다. 40여명의 작가가 참여하는 전시는 올해 열리는 주제 전시 가운데 가장 큰 규모를 가졌다. 일본 민중미술의 대표작가 도미야마 다에코를 비롯한 국외작가의 작품도 참여한다. 작가 홍성담은 앞선 순회전시에 걸린 9미터 세로 걸개그림 ‘시천주조화정(2002)’과 함께 오월의 정신을 구현한 2024년 신작을 함께 건다. 2폭의 세로 걸개그림이 동학에서 오월로 이어지는 이야기를 어떻게 들려줄지 몹시 설렌다. 우리 모두 그림틀을 타고 동학농민혁명의 언덕, 골짜기, 틈을 타고 노니세. 동학농민혁명의 들판과 우리 광장은 이어져 있다.