녹두장군 전봉준 고향 고창 땅에 우뚝 서다

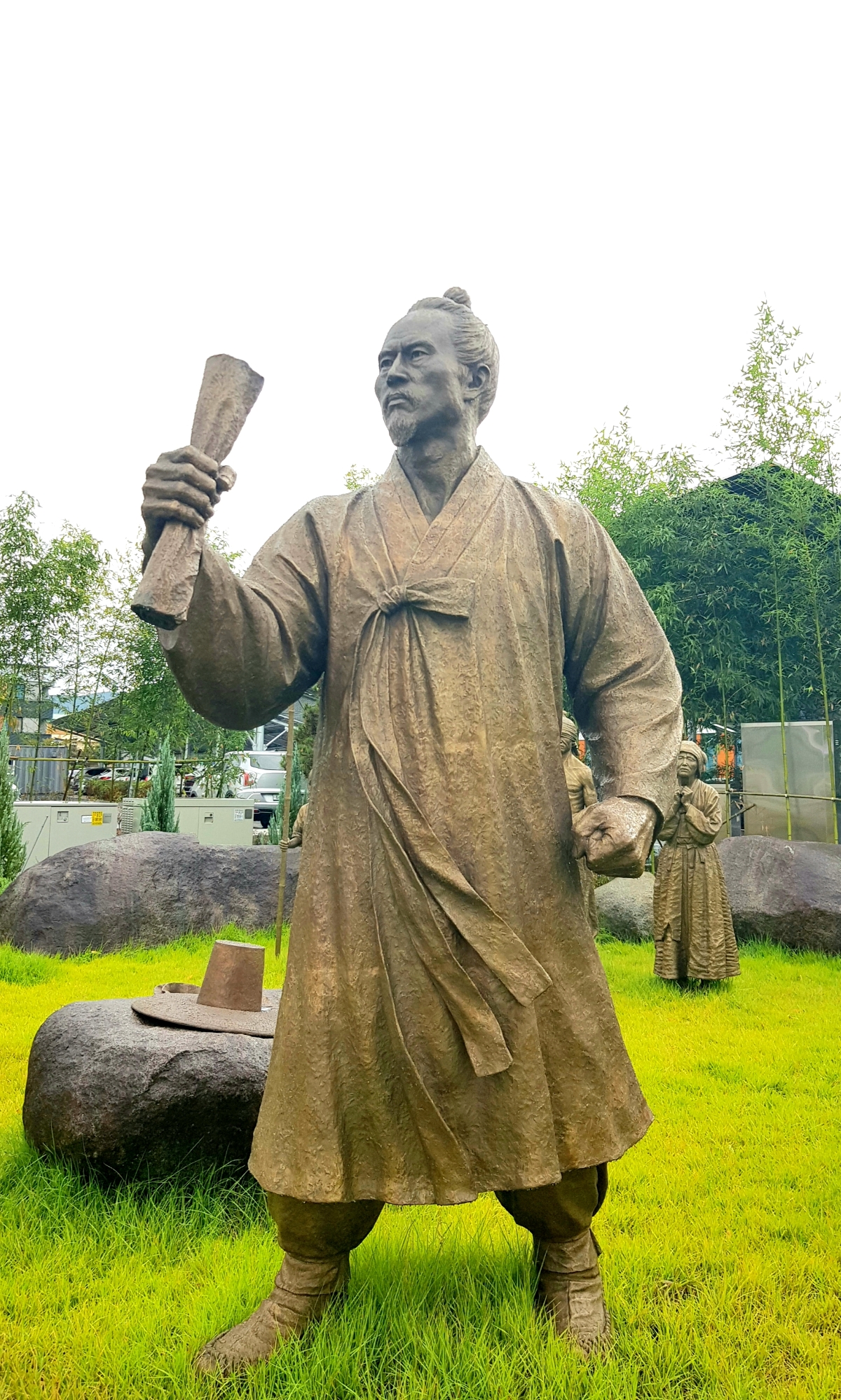

이번 호 기획에는 2024년 1월 10일 전북특별자치도 고창군청 앞 회전교차로 소공원에 제막된 전봉준 장군 동상 제작자 국경오 조각가를 모셨습니다. 동학농민혁명 130주년을 기념하여 제작된 ‘의(義)의 깃발 아래’라는 제목을 가진 이 동상은 1894년 3월 20일 단행된 동학농민혁명 무장기포 당시의 이야기를 담은 전봉준 장군과 동학농민군상(像)입니다.

‘의(義)의 깃발 아래’군상 전경

‘의(義)의 깃발 아래’군상 전경

전봉준 장군 동상 ‘의(義)의 깃발 아래’ 개막식에서 작품을 설명하고 있는 국경오 조각가(2024.1.10.)

문) 선생님 반갑습니다. 바쁘신데 시간 내주셔서 고맙습니다. 좀 더 일찍 선생님을 모시고 전봉준 장군 동상 건립에 대한 이모저모를 들었어야 했는데, 소식지가 계간(季刊)이다 보니 조금 늦어진 감이 있습니다. 먼저 『녹두꽃』 독자분들에게 간략하게 본인 소개를 해주셨으면 합니다.

답) 녹두꽃 독자 여러분 안녕하세요. 저는 전북 익산 출신으로 1984년 조각 학도로서 길을 걷기 시작한 이래 전업 조각가로서 국내외 개인전 32회, 아트페어 100여 회, 단체전, 초대전 350여 회와 공공미술, 기념조형물을 200점 이상 제작했으며 현재 익산시 소재 국경오 아트사이드에서 조각에 전념하고 있습니다. 그리고 전주 한옥마을 향교길에 개인 전시실이 있으니 제 작품에 관심 있는 독자 여러분은 관람 바랍니다.

문) 동학농민혁명 최고 지도자 전봉준 장군의 고향, 전봉준 장군 태생지가 고창군 고창읍 죽림리 당촌마을 63번지입니다. 그래서 2021년 고창군과 (사)고창동학농민혁명기념사업회가 고창지역에 ‘전봉준 장군 동상’을 건립하기 위해 ‘전봉준장군동상건립위원회’(공동대표 정남기·진윤식)를 구성하여 활동을 시작했습니다. 그 결과 동학농민혁명 130주년이던 지난해 1월 10일 고창군청 앞 회전교차로 소공원에 동상이 제막되었습니다. 제막식은 전봉준 장군 탄신 168주년 기념식과 함께 열렸지요? 기억을 되살려 제막 당시 소감을 말씀해 주십시오.

답) 먼저 전봉준 장군 동상 건립을 위해 노력해 주신 고창군과 건립위원회 그리고 모든 관계자 여러분에게 감사드립니다. 사실 처음 공모 때는 여타의 기념조형물과 다름없이 시작했습니다. 그리고 당선되어 제작하면서 고창군, 기념사업회, 유족회, 자문위원님 등 관계자들께서 작품에 대해 예기치 못할 정도로 높은 관심과 애정을 가지고 있다는 사실에 놀랐습니다. 그런 분위기에 따라 저 또한 자연스럽게 사명감이 배가되어 시작부터 완성까지 어떻게 지나갔는지 모를 정도로 정신없이 보냈습니다. 그렇게 열과 성을 다해 동상을 제막하여 동학농민혁명 130주년이자 전봉준 장군 탄신 168주년이 되는 지난 2024년 1월 10일 제막식을 가졌습니다. 그날 작품에 대해 좋은 평가를 많이 해주셔서 기뻤고, 저 개인적으로도 성취감이 컸습니다. 한편으로 예산과 시간이 좀 더 있었더라면 하는 점 때문에 저는 이 작품을 미완으로 생각합니다. 그래서 지금도 전봉준 장군을 여러 각도에서 만들어보고 있습니다.

문) 2021년도에 전봉준 장군 동상 건립위원회가 구성되어 활동을 시작했지만 여러 가지 적법한 행정절차 수행 등으로 많은 시간이 소요되었습니다. 그래서 정작 작품 공모로부터 제작까지의 기간이 길지 않았지요? 일반적인 동상과 달리 동학농민혁명이라는 큰 역사를 이끈 최고 지도자의 동상을 제작하는 일이라서 역사 공부는 물론 당시 상황에 대한 고증에도 고심하셨을 것으로 여겨집니다. 동상을 제작하는 과정에서 있었던 일들에 대해 말씀해 주십시오.

답) 역사적 사실에 따른 서사(敍事)를 지닌 인물을 동상으로 제작한다는 것은 매우 어려운 작업일 수밖에 없습니다. 그리고 역사적인 기념시설물로 사람들에게 두고두고 좋은 평가를 받으려면 작품 제작에 많은 시간이 필요합니다. 세계적인 작품들 대부분 짧게는 몇 년에서 길게는 몇십 년의 세월 끝에 탄생했습니다. 거기에 비하면 사실 1년이라는 제한된 제작 기간은 작품을 완성하는 것에 급급할 수밖에 없는 너무나도 짧은 시간입니다. 이번에 작품을 제작하면서도 그 점이 가장 아쉬웠습니다. 부족한 시간에 그나마 다행이었던 것은 자문위원님들이 역사적 사실과 당시 상황들에 대해 많은 도움을 주셨다는 사실입니다. 이 자리를 빌려 자문위원님들에게 감사의 인사 드립니다. 작품을 제작하는 과정에서 가장 기억에 남는 일은, 당초 작품 주변이 가벽으로 되어있었는데 저는 무장기포지의 현장감을 살리기 위해 자연석을 배치해야 한다고 판단했습니다. 이에 대해 찬반이 팽배했지만 결국 자연석으로 완성하게 되어 지금도 저는 이점을 기쁘게 생각합니다.

문) 당초에 동상을 건립하려고 했던 장소가 고창 모양성과 고창문화예술의전당 근처였지요? 그런데 그곳이 문화재로 지정된 곳이라 문화재 현상 변경 등의 행정적인 절차를 거쳐야 하는데 그 과정에서 어려움을 겪는 바람에 건립 장소를 고창군청 앞 회전교차로로 변경하였습니다. 그리고 당초에 전봉준 장군 상(像)을 건립하려고 했다가 동학농민혁명 무장기포(茂長起包)라는 역사적 사실을 연계해야 한다는 의견이 제기되었고, 이를 수용하면서 동학농민군 군상(群像)으로 제작했다고 들었습니다. 동상 건립의 기본 틀이 바뀌면 동상 건립에 따른 제반 사항을 다시 검토해야 했을 텐데 어땠습니까?

답) 공모 절차상 1차 서류심사에서 선정된 작가를 대상으로 현장 설명이 이루어졌고 당시 예시된 설치 장소가 고창문화예술의전당 조경 공간이었습니다. 처음부터 이상적인 장소는 아니라 생각했습니다. 현재 설치된 고창군청 앞 회전교차로 역시 처음 계획된 장소보다 접근성은 좋으나 결정적으로 북향이어서 채광이 좋지 못해 아쉬움이 크게 남습니다. 그리고 저는 처음부터 작품의 컨셉(concept)을 1894년 3월 20일 단행된 무장기포의 역사적 의미를 담아내려고 계획하고 있었기 때문에 다시 검토해야 할 일은 없었고, 단지 얼마나 현장감 있고, 생명력 있는 조형물을 완성해 낼 것인가 하는 것이 저의 고민의 핵심이었습니다.

문) 작품의 이름이 ‘의(義)의 깃발 아래’입니다. 동학농민혁명 무장기포 당시의 상황을 재현하였지요? 먼저, 작품구상 의도를 비롯하여 작품 전체에 대한 개괄적인 설명을 부탁드립니다.

답) 그동안 설치된 대부분의 조형물이 동학농민군의 행렬이나 관군, 일본군, 농민군들이 대치한 전투 장면 등 외적인 모습을 다루었습니다. 하지만 저는 이번 작품을 통해 의연한 전봉준 장군의 모습, 결의하는 농민군 한 사람 한 사람의 표정, 처절한 삶 속에서도 염원을 잃지 않는 민초(民草)들의 얼굴 등등 섬세한 인간의 내면을 담아내려고 노력했습니다. 동상을 잠시 보고 지나치는 것이 아니라 보고 또 보면서 동학농민혁명의 정신을 생각하게 만들고 싶었습니다. 작품에 대해 개괄적으로 설명드리자면 ‘의의 깃발 아래’는 전체 12인 군상으로 이루어진 조형물입니다. 먼저 선두에 전봉준 장군이 장엄한 목소리로 무장포고문을 선포한 후 포고문을 높이 올린 모습을 배치하였습니다. 어떤 것에도 흔들리지 않는 의연한 자세로 앞을 향하는 모습을 긴장감 있게 표현했습니다. 그 옆에 보국안민(輔國安民), 제폭구민(除暴救民), 척왜양창의(斥倭洋倡義)가 새겨진 의로운 깃발 아래서 거사(擧事)를 앞둔 동학농민군을 배치하였습니다. 이분들의 모습은 비장함과 용맹함을 표현하면서도 한편으로 분노, 갈등, 연민, 복수심, 두려움 등의 삶의 다양한 감정을 담아 각자의 결의를 사실감 있게 담았습니다. 또한 그 뒤에는 시대적으로 고통받았던 민초들이 동학농민군들을 향해 새로운 세상을 열어줄 것을 염원하는 형상을 배치하였습니다. 이를 통해 무장기포 그날이 있어 오늘이 있다는 염원을 담아냈습니다.

국경오 조각가

문) 작품의 제작의도, 전체적인 설명을 듣고 보니 새롭게 의미가 부여되는 점이 많습니다. 아는 만큼 보인다는 말이 있듯이, 직접 작품을 구상하고 제작한 선생님의 설명을 듣고 나니 작품에 대한 이해가 한층 깊어지면서 더욱 생동하게 작품이 다가오는 것 같습니다. 좀 더 구체적으로 설명하고 싶은 것은 없는지요? 선생님이 작품에 대해 강조하고 싶은 점이 있으면 그 점도 말씀해 주십시오.

답) 앞에서 말씀드린 것처럼 본 작품은 외형적인 면보다 인간의 내면을 깊이감 있게 다루고자 의도한 작품입니다. 작품의 전체적인 배치도 중요하지만, 숲에 어떤 나무가 있는지 살펴보는 느낌으로 농민군의 표정 하나하나까지 감상해 주기를 바랍니다. 작품에 대해 조금 더 설명드리면, 동학농민군으로 참여하기 이전에 한 인간임이 주지의 사실일 것입니다. 그래서 의로운 깃발 아래 설치된 6인상(六人像)은 동학농민군 이전 각자의 감정을 중심에 두고 표현하고자 했습니다. 인간의 감정이 다채롭듯이 그들의 감정도 여러 가지로 표출되었을 것입니다. 그러나 각자의 감정 이전에 이들은 오직 하나가 되어 끝까지 투쟁해야 하는 운명으로 목숨을 걸고 싸워야만 하는 동학농민군이었습니다. 그 처절했을 시대를 작품으로 다 표현하기 힘들지만, 동학농민군 한 사람 한 사람의 감정을 소중히 생각하고 그러한 감정을 진솔하게 작품에 녹여내어 동학농민혁명의 숭고한 정신을 많은 사람과 공감하고 소통하여 오래오래 기억되기를 바랍니다.

문) 동상이 서 있는 곳은 많은 사람이 오가는 고창군청 앞 회전로타리 소공원입니다. 이곳은 고창의 주요한 문화유산인 고창 모양성으로 들어가는 길목이라 고창군민은 물론이고 고창을 찾는 많은 국내외 관광객이 드나드는 길목입니다. 작품에 대한 방문객들의 평가가 매우 좋고, 지나가다가 차를 세우고 동상 앞에서 사진을 찍는 사람들이 많아졌다고 합니다. 이런 얘기들을 들었을 때 작품을 제작한 사람으로서 감회가 남다를 것 같습니다. 어떻습니까?

답) 사실 작품은 작가에 의해 완성됩니다. 그렇지만 작품의 진정한 완성은 관람자에 의해 완성됩니다. 평가가 좋다면 다행스럽고 감사한 일이며, 좋은 작품으로 남겨지기를 소망합니다. 작품을 제작한 사람으로서 아쉬운 부분들이 있어 미완으로 생각하며 현재도 작업실에서 틈나는 대로 관련된 작품의 습작을 거듭하고 있습니다. 좋은 결과물로 보여드릴 날을 기대해 봅니다.

문) 작품의 예술성은 물론이고, 역사적 사실에 대한 철저한 고증이 이루어진 것에 대해 좋은 평가가 이어지고 있습니다. 동학농민혁명 때로부터 130년이 지났습니다. 이 과정에서 우리나라가 산업화 등을 거치면서 정치경제, 사회·문화 전반에서 크게 변했습니다. 그래서 역사적 사실에 대한 고증에 그만큼 어려움이 따랐을 텐데 제반의 어려움을 어떻게 극복하셨는지요?

답) 작품에 정성을 들인 시간만큼 그 세월도 결과물을 존중한다는 말이 생각납니다. 근래 많은 조형물이 너무 상투적인 표현으로 작품이 완성되어 안타까운 마음을 갖고 있었습니다. 이 작품을 하는 동안 저는 내내 적어도 상투적인 표현에 머무르는 작품은 하지 말아야겠다고 다짐했었습니다. 또한 예술성에 역점을 두고 손질에 손질을 거듭했습니다. 역사적 사실에 대한 고증은 저보다 앞서 제작된 작품들을 보면서 잘된 점과 잘못된 점들을 분석하였고, 그것들을 자문위원님들과 논의를 거듭하면서 보완했습니다. 그 밖에 박물관, 서책, 인터넷 등에서 고증에 많은 도움을 받았습니다.

문) 작품 곳곳에 작가가 의도적으로 의미를 부여한 대목이 있는지요? 맨 앞에 무장포고문을 움켜쥐고 결연하게 앞으로 나서는 전봉준 장군상을 유심히 살펴보면 갓을 쓰고 있지 않습니다. 가만히 살펴보면 전봉준 장군 동상 바로 우측에 작은 바위가 놓여 있고, 그 바위 위에 전봉준 장군의 갓이 올려져 있습니다. 갓을 머리에 쓰지 않고 옆에 바위 위에 올려둔 것은 무슨 의미를 담고 있는지요?

답) 본 작품의 핵심은 전봉준 장군과 동학농민군들의 표정에 있습니다. 의연함, 비장함, 담대함, 용맹함, 분노, 두려움, 굳은 의지 등으로 표출된 표정들을 살펴보시면 작품에 대한 이해가 한층 깊어질 것입니다. 나아가 전봉준 장군이 갓을 쓰지 않고 벗어서 옆에 돌 위에 올려놓은 것은 신분제 반대를 상징적으로 보여주기 위함입니다. 조선시대 가장 큰 사회적 모순이 신분제였잖아요? 동학농민군이 신분제를 철폐하고 사람이 사람답게 살아갈 수 있는 만민평등을 추구했습니다. 전봉준 장군은 몰락한 양반이기는 하지만 신분이 양반은 양반이었잖아요? 그러면서도 신분제 철폐를 주장했다는 것을 보여주고, 지장(智將)으로서의 면모도 보여주고 싶었습니다. 한편, 갓을 쓰지 않고 돌 위에 놓은 것을 조각적으로 해석하면 넓은 갓이 이마를 가리면 얼굴의 특징을 표현하는데 상당히 제약이 따릅니다. 또한 갓을 쓰면 얼굴 전체에 그늘이 드리워져서 관람객들이 작품을 감상할 때 제대로 감상할 수 없게 방해합니다. 그래서 갓을 벗어서 돌 위에 올려놓는 형태를 구상하였습니다. 갓을 벗고 앞을 향하는 전봉준 장군의 모습은 사람이 사람답게 살아갈 수 있는 세상을 열기 위해 일어선 민초들의 지도자로서의 강인한 의지를 보여주려는 의도가 담겨 있습니다.

문) 바쁘신데 긴 시간 인터뷰에 응해주셔서 깊이 감사드립니다. 혹여 빠뜨린 내용이 있다거나 특별히 부연하고 싶은 얘기가 있으면 해주십시오.

답) 작품을 제작할 당시 진솔한 표현을 통해 완성하고자 노력했습니다. 그 결과물을 대중과 공유하고 소통하고자 하였습니다. 시간을 두고 세부적인 부분까지 감상해 보시고 동학농민혁명 당시의 상황을 상기해 보시길 바랍니다. 작품을 제작하면서 저도 모르게 그 시대 상황에 빠져들어서 울컥하고 눈물을 흘린 적이 여러 번 있었습니다. 제가 나름대로 큰 사명감을 가지고 전봉준 장군과 무장기포 당시 동학농민군의 삶에 그 삶에 서린 애환, 숭고한 정신을 예술적으로 형상화하였습니다. 아무쪼록 이 동상이 동학농민혁명의 숭고한 정신을 기리고 되살리는 데 도움이 되었으면 하는 바람입니다.

문) 네, 선생님. 긴 시간 인터뷰에 응해주셔서 고맙습니다.

무장포고문을 움켜쥔 전봉준 장군

무장포고문을 움켜쥔 전봉준 장군

작품에 몰두하는 국경오 조각가(국경오 아트사이드 작업실/ 익산시 신흥동)

대담자 :『녹두꽃』담당자 오진경